Der Klimawandel verändert die Migration in allen Regionen der Welt. Wetterextreme wie Überschwemmungen, Wirbelstürme und der Anstieg des Meeresspiegels sind die Ursache für Flucht und Vertreibung. Trotz ihrer relativ geringen CO2-Emissionen sind dabei Länder mit niedrigem Einkommen und marginalisierte Bevölkerungsgruppen unverhältnismäßig stark betroffen. Extremwetterereignisse wie Dürren zerstören ihre Lebensgrundlagen und zwingen Menschen zu gehen – nicht nur auf der Suche nach Arbeit, sondern um ihr Überleben zu sichern.

Amali Tower arbeitet für die Menschenrechtsorganisation Climate Refugees in New York.

Die meisten Migrations- und Fluchtbewegungen spielen sich innerhalb des eigenen Landes ab. Wenn das nicht ausreicht und das Land verlassen werden muss, ziehen Menschen meist zunächst in Nachbarländer. Die Weltbank geht davon aus, dass die Auswirkungen des Klimawandels bis 2050 bis zu 216 Millionen Menschen dazu zwingen könnten, innerhalb ihres Landes umzuziehen.

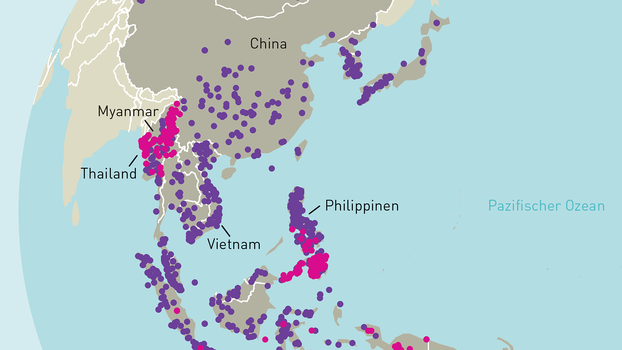

Allein 2020 wurden 30,7 Millionen Menschen aufgrund wetterbedingter Ereignisse vertrieben. Das waren dreimal so viele, wie durch Konflikte oder Gewalt entwurzelt wurden. Die meisten Klimaflüchtlinge gibt es in Asien, wo im Jahr 2021 über 57 Millionen Menschen betroffen waren. Eine*r von drei Migrant*innen weltweit stammt von dem Kontinent. Ländliche Ortschaften leeren sich, Megastädte wie Indonesiens Hauptstadt Jakarta sind bedroht. Einige Regionen, die derzeit dicht besiedelt sind, werden unsicher oder unbewohnbar werden, heißt es im Bericht des Weltklimarates. Gründe sind Wassermangel und Ernteausfälle, Sturmfluten, Überschwemmungen in Flusstälern und andere Katastrophen.

Ob und wann eine Person den einschneidenden Schritt geht, ihr Zuhause zu verlassen, hängt allerdings nicht allein von den äußeren Gefahren ab. Ebenso sind soziale Faktoren wie Schutz durch die Gemeinschaft oder die individuelle finanzielle Situation maßgeblich. Migration, auch vorübergehende oder saisonale, kann eine wichtige Strategie sein, um den Auswirkungen des Klimawandels zu trotzen. Doch wenn die zuständigen Stellen direkt Betroffene nicht bei der Anpassung unterstützen, laufen sie Gefahr, in noch schlimmere Situationen zu geraten. Während das Recht zu migrieren universell ist, muss auch das Recht, nicht zu migrieren, geschützt werden, denn klimabedingte Migration ist meist erzwungene Migration.

Es gibt bis heute keine allgemein anerkannte Definition für eine Person, die vor dem Klimawandel flieht. Obwohl der Begriff «Klimaflüchtling» weitverbreitet ist, sind umweltbedingte Fluchtgründe von den UN bisher nicht formal als eigenständige Fluchtursache anerkannt. Dazu bedarf es einer Entscheidung der Mitgliedstaaten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat lediglich angeregt, über einen verbesserten Schutz für Menschen zu diskutieren, die im Zusammenhang mit Katastrophen und dem Klimawandel vertrieben werden. 2018 haben die UN den Globalen Pakt für Migration verabschiedet. Er sollte den Klimawandel als Migrationsursache anerkennen. Am Ende aber fiel die Formulierung so aus, als sei klimabedingte Migration freiwillig. Die Internationale Organisation für Migration verwendet den Begriff «Umweltmigrant*in», aber auch dessen Eignung ist umstritten, denn der Begriff Migrant*in hat keine rechtliche Definition.

Die Industrieländer, die für den größten Ausstoß von Kohlendioxid verantwortlich sind, sind auch die größten Grenzschützer der Welt. Sieben der größten Treibhausgasemittenten – unter anderem die USA, Deutschland und Frankreich – geben zusammen im Schnitt 2,3-mal so viel für Grenzkontrollen und kontrollierte Einwanderung aus wie für die Finanzierung klimawirksamer Maßnahmen.