Zwei Jahre regiert die LINKE in Berlin, und mit einer „Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales“ verfügt sie über ein Schlüsselressort für die Gestaltung von Einwanderung und Partizipation. Was wurde erreicht, wo sind die Perspektiven? Mario Neumann und Günter Piening sprachen mit Katina Schubert. Die Landesvorsitzende der LINKEN ist auch flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin.

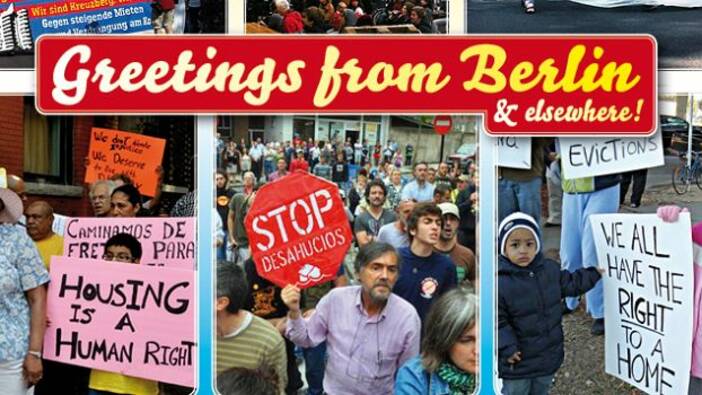

Dieses Gespräch ist Teil des aktuellen Online-Schwerpunktes «Migration und Metropolen». Wir beschreiben die Visionen, Versuche, Schwierigkeiten und Chancen auf dem Weg in eine «Stadt für alle» am Beispiel Berlin. In der Auseinandersetzung mit unzähligen solidarischen Initiativen, widerständigen Praktiken und (post)migrantischen Realitäten hat sich die Stadtpolitik zu einem Labor linker Migrationspolitik entwickelt.

Piening: Was ist das Linke an der Migrations- und Partizipationspolitik der LINKEN in Berlin

Schubert: Integrationspolitik als Partizipationspolitik zu begreifen, ist ein linker Ansatz – gerade in diesen Zeiten, wo die Bundespolitik wieder stärker auf Assimilation und Repression setzt. Partizipationspolitik heißt, Diskriminierung abzubauen, Rassismus zu bekämpfen und gleichberechtigte Teilhabe zu organisieren für Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist auch eine linke Antwort auf die autoritären Entwicklungen in Europa, denn breite Teilhabe der Vielen heißt, die Demokratie zu vitalisieren.

Neumann: Was heißt das, wo liegen die Schwerpunkte?

Schubert: Wir schaffen schnelleren Zugang zu Bildung und Erwerb und bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wenn seit 2016 10.000 Geflüchtete in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs- und Qualifizierungsverhältnisse gebracht worden sind, dann ist eine großartige Leistung, die nicht nur Folge einer verbesserten wirtschaftlichen Lage, sondern auch von politischen Entscheidungen ist. Wir haben den schnellen Spracherwerb für Alle unabhängig der Bleibeperspektive forciert. Der Zugang zum Arbeitsmarkt wurde erleichtert etwa durch eine verbesserte Anerkennung von Berufsabschlüssen, was bei dieser deutschen Bürokratie nicht einfach ist, denn viele Geflüchtete haben keine Papiere und Qualifikationsnachweise, die den deutschen Gründlichkeitsnormen entsprechen. All diese Bausteine haben zu dem Ergebnis beigetragen.

Stärkung der Selbstorganisationen

Teilhabe meint aber auch, die Rahmenbedingungen für ein selbstständiges Leben zu verbessern. Nach dem rot-schwarzen Chaos in der Flüchtlingsaufnahme 2015/16 war es vorrangig, die menschenunwürdigen Notunterkünfte zu schließen und den Geflüchteten mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen. Dazu gehört auch, ihre Selbstorganisation zu verbessern, etwa durch Bewohnerbeiräte in den Gemeinschaftsunterkünften.

Neumann: Und wie verhält es sich mit Abschiebungen?

Schubert: Die Zahl der Abschiebung hat sich gegenüber schwarz-rot deutlich verringert, die Zahl der Anerkennungen in der Härtefallkommission deutlich erhöht. Trotzdem rutschen immer wieder Fälle durch, weil die Ausländerbehörde den Spirit dieser Koalition wohl noch nicht so richtig verstanden hat. Wenn wir aber rechtzeitig von drohenden Abschiebungen erfahren, können sie oft in direktem Kontakt mit der Senatsverwaltung für Inneres verhindert werden

Piening: Sicher ist viel erreicht worden, wenn man bedenkt, welch katastrophales rot-schwarzes Erbe R2G gerade im Umgang mit Geflüchteten übernehmen musste. Warum hat das Berliner Modell trotzdem keine Strahlkraft als linker Gegenentwurf zur Politik der GroKo entwickelt?

Schubert: Wir sind konfrontiert mit einer bundespolitischen Rahmensetzung, die gerade in der Migrationspolitik von Repression bestimmt ist. Einen Gegenpol zu setzen, der wahrgenommen wird, ist nicht so einfach, vor allem nicht angesichts einer Hauptstadt-Presse, die mehrheitlich die politische Farbe dieses Senats niedermacht. Nichtsdestotrotz versuchen wir das. Und das eine oder andere gelingt ja auch – im flüchtlingspolitischen Bereich etwa, wenn wir allen Geflüchteten unabhängig von der Bleibeperspektive gleiche Rechte geben.

Es sind aber überall erhebliche Widerstände zu überwinden. Auf dem Gebiet der Unterbringung von geflüchteten Menschen z.B. geht es nur langsam voran. Deswegen gerät die Regierungspolitik unter Beschuss der NGOs. Das kritisiere ich nicht, die Kritik ist deren Aufgabe. Aber letztlich verhindert diese Gleichzeitigkeit von bundespolitischer Rahmensetzung, konservativer Hauptstadt-Presse und kritischen NGOs, dass das, was du Strahlkraft nennst, entsteht. Manches, was erreicht worden ist, bleibt unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Piening: Liegt es nicht auch daran, dass die Prozesse sehr kleinteilig kommuniziert werden? Es ist schwer, bei all den guten Projekten ein Orientierung gebendes übergreifendes Leitmotiv, um nicht zu sagen: Ein Narrativ, auszumachen.

Schubert: Aber dieses Narrativ haben wir schon! Unser Narrativ ist Politik im Sinne einer «solidarischen Stadt», die auf gleichberechtigte Teilhabe Aller setzt – nicht nur von Menschen mit Einwanderungsgeschichte: Allen Schichten und Gruppen der Stadt sollen gleiche Zugangsrechte ermöglicht werden.

Große Entwürfe und kleinteiliger Alltag

Aber von Narrativen kann sich keiner was kaufen. Wir LINKEN sind immer stark darin, große Entwürfe und Utopien zu entwickeln. Für eine erfolgreiche Strategie und für die Entwicklung von «Strahlkraft» ist es notwendig, «Solidarische Stadt» herunterzubrechen auf die Bereiche, auf die wir Einfluss haben.

Als Regierungspartei musst du zeigen, dass Entwürfe und Ideen in der Praxis umgesetzt werden können. Und dann wird es sehr schnell kleinteilig und zäh. Berlins Stadtgesellschaft ist extrem parzelliert. Wenn ein Projekt konkret wird, hast du viele Akteure und unterschiedliche Interessen, die zusammenkommen müssen.

Wir befinden uns in einer Situation, wo immer mehr Menschen sich durch Gentrifizierungsprozesse bedroht fühlen, wo sie das Gefühl haben, die Stadt gehört nicht mehr ihnen. Das wendet sich bei einigen positiv und sie beginnen, Aneignungsprozesse selbst zu organisieren. Bei anderen aber wendet sich das nach rechts, indem sie nach unten treten. Eine rechte Opposition, in der sich die Konservativen immer mehr mit rechtspopulistischen Positionen zusammentun, befeuert diese Stimmung.

Berlin ist eine Stadt mit einer starken Zuwanderung – national wie international. Es ist unsere Aufgabe, die entsprechende Infrastruktur zu schaffen, damit alle unterkommen, eine gute Bildung bekommen usw. – und gleichzeitig soll die Kiezstruktur erhalten bleiben. Da finden ganz praktische Verteilungskämpfe statt. Zum Beispiel beim Bau von Flüchtlingsunterkünften: fast jedes Bauprojekt stößt auf eine Bürgerinitiative «Nicht hier». Diese Konflikte sind nicht durch eine gute abstrakte Erzählung aufzulösen, sondern nur, indem wir in die Konflikte hineingehen und Kompromisse erarbeiten mit möglichst hoher Akzeptanz. Wir werden diese Auseinandersetzung nur durchhalten – übrigens auch als Partei, die ja bei den nächsten Wahlen gewählt werden will –, wenn ein Teil der Stadtgesellschaft sagt: «Wir finden es richtig, in diese Konflikte hineinzugehen und tragen den Kompromiss mit.»

Piening: Mir stellt sich die Frage, ob manche Konflikte nicht durch falsche Konzepte befördert werden. Im Programm der LINKEN wird zu Recht die dezentrale Wohnungsunterbringung von Geflüchteten favorisiert, weil große Unterkünfte ein selbstbestimmtes Leben kaum zulassen und ein Fremdkörper in der Stadt bleiben, der Ausgrenzung fördert. Nun aber wird eine Gemeinschaftsunterkunft nach der anderen gebaut, wird die Phase der Unterbringung durch die unter Rot-Schwarz entworfenen Modularbauten noch verlängert.

Schubert: Das ist in der Tat ein Widerspruch zwischen dem, was wir wollen und was real durchsetzbar und machbar ist. Aber unsere Politik findet nicht im luftleeren Raum statt. Als R2G 2016 begann, war die Unterbringungssituation bekanntermaßen dramatisch. Dass es gelungen ist, die Leute aus den Notunterkünften herauszuholen, das ist schon ein Erfolg.

Die Folgen der Wohnungsnot

Wir haben eine extreme Wohnungssituation in der Stadt mit der Folge, dass Geflüchtete – trotz aller Kontingente, die wir mit den Wohnungsgesellschaften beschlossen haben – kaum eine Chance auf Wohnraum haben. Wir müssen sie aber unterbringen. Deswegen haben wir das Konzept der modularen Unterkünfte von Rot-Schwarz fortgesetzt. Aber wir haben es verändert: Erstens gibt es Wohnen zu normalen Standards, und zweitens werden sie nach einer gewissen Zeit der dezentralen Verwendung zugeführt.

Ich bin auch nicht glücklich darüber, dass das LKA Zäune um die Unterkünfte verlangt. Das ist nicht gerade geeignet, Nachbarschaften zu befördern. Also setzen wir uns wieder zusammen und suchen Kompromisse - hinten, wo das Haus nicht einsehbar ist, bleibt der Zaun zwei Meter hoch, vorn wird es nur ein Zäunchen. Aber es bleibt eben eine Grenzziehung, erschwert Nachbarschaft und Akzeptanz. Aber willst du die Verantwortung übernehmen, wenn wirklich die Brandsätze fliegen?

Neumann: Eine kritische Nachfrage zu deinen Äußerungen zum Narrativ. Mit der Leitlinie «Partizipation» steht ein linkes Modell zu Verfügung, dem sich auch fortschrittliche Teile des Staatsapparats zurechnen – ein nichtrepressives Modell als Gegenentwurf zu dem autoritären Entwurf, für den das Bundesinnenministerium steht. In diesem Wechselspiel zwischen Abschottung und größerer Offenheit findet Migrationspolitik seit 50 Jahren statt. Aber letztlich bleiben in beiden Modellen Migrant*innen das Objekt von Migrationsmanagement. Ein linkes Narrativ müsste vor der Frage von guten oder schlechten Maßnahmen ansetzen und die Frage anders stellen: Wer ist die Stadtgesellschaft, in welcher Art und Weise kommt das Migrantische vor? Wenn der Bürgermeister von Palermo, Orlando, Mobilität zum Menschenrecht erklärt und sagt, alle, die in Palermo wohnen, sind Palermintaner, dann ist das ein anderes Bild von Stadtgesellschaft. Das fehlt in Berlin.

Schubert: Aber genau diese Vorstellung von Stadtgesellschaft ist Basis der linken Migrationspolitik in Berlin. Es geht darum, diese Unterscheidung in «Wir» und «Die» aufzugeben. Das ist noch nicht Allgemeingut, aber die LINKE und auch die Grünen – vielleicht weniger in der SPD, die kommt aus einer anderen Tradition -, begreifen dieses vielfältige Berlin als Selbstverständlichkeit und Herausforderung, von der aus Politik zu entwickeln ist.

Piening: Ist das Allgemeingut bei den LINKEN insgesamt oder nur bei Teilen der LINKEN?

Schubert: Die Mitgliedschaft der LINKEN ist genauso vielfältig wie der linke Teil der Stadtgesellschaft. Es gibt Mitglieder, für die die Verbindung der unterschiedlichen Kämpfe konstitutiv ist, und der Grund, warum sie mitmachen; und es gibt Mitglieder, die eher aus einer sozialdemokratischen oder SED-Tradition kommen, die hier zumindest Fragen haben und Vorbehalte artikulieren.

Ein Beispiel ist die Kopftuchdebatte. Das ist eine heikle Frage in der LINKEN, weil sich da unterschiedliche Dinge überlagern. Stark ausgeprägt ist eine allgemeine Religionskritik, die sagt, Berlin ist eine mehrheitlich nicht religiöse Stadt, da brauchen wir keine religiösen Bekenntnisse in der Schule. Das überlagert sich aber mit Ängsten vor dem «Anderen» nach dem Motto: «Die könnten ja Kinder beeinflussen». Als ob Lehrpersonal ohne Kopftuch nicht beeinflussen kann! Es überlagern sich also unterschiedliche Fremdheiten, die wohl auch Teil von rassistischen Denkmustern sind. Da will ich niemandem etwas vorwerfen, wir sind alle Angehörige der Weißen Mehrheit, haben alle diese Denkmuster im Kopf, niemand von uns kann sich davon völlig frei machen. Wichtig ist die Auseinandersetzung um solche Prozesse, denn je weniger Auseinandersetzung stattfindet, desto schwieriger ist es, sie zu bearbeiten.

Neumann: Wenn man nach Italien schaut, ist es nicht die Linkspartei, sondern sind es die Städte, auf denen linke Hoffnungen ruhen. Wir haben auf europäischer Ebene einige «Solidarity Cities», die sich zu «Rebel Cities» erklären – Städte des institutionellen Ungehorsams gegenüber dem nationalen Staat im weitesten Sinne. Was passiert hier Berlin an realem Widerstand mit der Bundesebene, was umgeht ihr, was unterlauft ihr?

Schubert: Ich halte die Perspektive Widerständigkeit, von Rebellion will ich gar nicht reden, gegen die Bundespolitik für entscheidend, wenn es um die Strahlkraft des Berliner Weges geht.

Signale der Widerspenstigkeit

Da arbeiten wir dran. Ein Akt von Ungehorsam gegenüber dem Bund ist, dass wir nicht differenzieren nach Bleibeperspektive und alle Geflüchteten schnell in Gemeinschaftsunterkünfte kommen und nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen. Es war ein starkes Signal, als der Regierende Bürgermeister klipp und klar sagte: Ankerzentren wird es in Berlin nicht geben.

Und als die «Lifeline» mit Hunderten von Geflüchteten durch das Mittelmeer irrte, war Berlin das erste Bundesland, das erklärte, wir wollen Geflüchtete aufnehmen. Das hatte einen Dominoeffekt und andere Bundesländer sind gefolgt. Es war nicht ganz einfach, den Regierenden Bürgermeister zu dieser öffentlichen Aussage zu gewinnen, aber es hat geklappt. Da haben wir mal andere Ansätze ausprobiert und dafür nicht allgemeines Bashing kassiert. Da müssen wir weitermachen.

Aber das ist gar nicht so einfach. Zum einen ist da der fehlende Mut der SPD, der die Koalition ziemlich lähmt. Zum anderen fehlt uns die Umsetzungsebene. Wir haben keine Verwaltungstradition in diesem widerspenstigen Geist. Die Berliner Verwaltung ist jahrzehntelang auf Abwehr von Einwanderung und blindem Beamtengehorsam getrimmt worden. Das wirkt nach. Jedes Mal, wenn statt einer Notunterkunft nicht eine Erstaufnahmeeinrichtung, sondern eine Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet werden soll, sind mühsame, kräfteraubende Auseinandersetzungen mit den Juristen nötig, die sich als Vollzugsorgan der Bundesvorgaben verstehen. Du kannst dir eben die tollsten Dinge ausdenken, wenn die Verwaltung sagt, es geht nicht, dann kostet es viel Kraft, es trotzdem zu machen.

Meine Perspektive wäre aber schon, dass wir im Rahmen von Solidarity City Aufnahmekontingente hinbekommen. Und wir sind ja erst in der Mitte der Legislaturperiode. Wenn am Ende das Bild der solidarischen Stadt weiter in der Gesellschaft angekommen ist, wenn die Trennung zwischen «Wir» und «Ihr» ein bisschen weniger präsent ist und sich der Eindruck verbreitet hat, dass Berlin eine Stadt ist, deren Auf- und Ausbau wir gemeinsam vorantreiben, dann haben wir echt was hingekriegt. Dann wäre Berlin wirklich ein linkes Modell mit Strahlkraft. Aber ob das gelingt, weiß ich nicht.

Entscheidend wird dabei sein, dass diejenigen mit Einwanderungsgeschichte sich selbst organisieren und aktiv werden. Ich erinnere an die Erfahrungen mit der Besetzung des Oranienplatzes. Dieser Prozess der Selbstermächtigung, der Selbstorganisation jenseits der etablierten Migrantenorganisationen, hat linke Migrationspolitik mit Leben erfüllt. Einen wirklichen Schub in der linken Migrations- und Gesellschaftspolitik wird es erst geben, wenn es höhere Organisierungsgrade derjenigen gibt, die Objekt von Repression sind. Das ist eine Erfahrung linker Politik insgesamt. Politische Veränderungen in anderen europäischen Ländern haben immer mit solcher Aufständigkeit zu tun gehabt.

Das Interview fand statt am 14.8.2018.