«Linke Stadtpolitik aus der Perspektive der Migration entwickeln» - das ist ein Standardsatz im Repertoire der aufgeklärten Linken. Aber was heißt das konkret, welche Haltungen, Allianzen, Akteursgruppen kommen wie ins Spiel? Fragen an den Stadtforscher Andrej Holm und den Designer Sandy Kaltenborn von Kotti & Co.

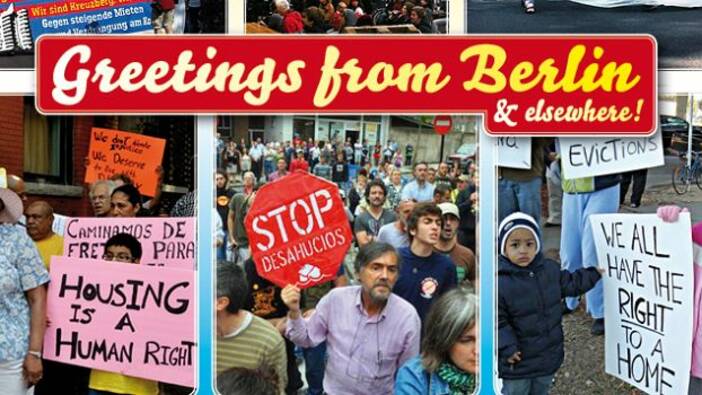

Dieses Gespräch ist Teil des aktuellen Online-Schwerpunktes «Migration und Metropolen». Wir beschreiben die Visionen, Versuche, Schwierigkeiten und Chancen auf dem Weg in eine «Stadt für alle» am Beispiel Berlin. In der Auseinandersetzung mit unzähligen solidarischen Initiativen, widerständigen Praktiken und (post)migrantischen Realitäten hat sich die Stadtpolitik zu einem Labor linker Migrationspolitik entwickelt.

Günter Piening: Die Gegend ums Kottbusser Tor gilt als hartes Pflaster. Ausgerechnet hier ist mit Kotti & Co eine der kreativsten und wirkungsvollsten Initiativen einer alternativen Mieten- und Stadtpolitik entstanden. Wie kam es dazu? Wie lässt sich das erklären?

Kaltenborn: Am Kottbusser Tor hast Du es mit vielen Leuten zu tun, die im klassischen Sinne als subaltern, marginalisiert, stimmlos gesehen werden können. Hier greifen die unterschiedlichen Stränge von verfehlter Einwanderungspolitik, strukturellem Rassismus und repressiver Sozialgesetzgebung ineinander und schaffen eine Struktur, aus der heraus sehr schwer partizipiert oder artikuliert werden kann. So blieb lange unsichtbar, dass die Nachbarschaften am Kottbusser Tor starke migrantische Netzwerke sind, ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Skills und Fähigkeiten, und so eine aus der Not geborene Ökonomie der Selbstorganisation darstellen.

Aus diesen Nachbarschaften haben sich alltagstaugliche Widerstandspraktiken entwickelt. Kotti & Co wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht meine Nachbarn ihre Netzwerke und Skills eingebracht hätten genauso wie z.B. ich meine als Designer und ehemaliger Kanak Attak-Aktivist.

Piening: Genau das meint ja Stadtpolitik aus der Perspektive der Migration. Aber wie macht man so ein Netzwerk handlungsfähig und selbstbewusst?

Kaltenborn: Das werde ich immer gefragt und das nervt. Wir haben kein Handbuch. Es ist eine Frage der Subjektposition, die du einnimmst, ob du Lernprozesse in der konkreten Begegnung zulässt. Die Linken in Kreuzberg haben sich lange Zeit doch eigentlich nur für die türkische Linke und «die Kurden» interessiert - die vom Land kommenden, «ungebildeten» und vielleicht auch noch religiösen Einwanderer*innen fanden sie nicht so spannend. Mir stehen meine konservativ religiösen Nachbarn in vielen Punkten manchmal näher als diese auf Distinktion bedachte deutsche Linke ohne internationalen Hintergrund und ohne Rassismuserfahrung.

«Kein abstrakt-analytisches sondern ein alltagsweltliches Herangehen»

Wir sind damals mit dem Leitsatz gestartet: «Bei uns geht es nicht um politische Ideologie, nicht um Religion, nicht um sexuelle Orientierung - bei uns geht es um steigende Mieten und Verdrängung.» Dann kam noch ein wichtiger Zusatz: «Alles Weitere bei einer Tasse Tee.» Das verweist darauf, Respekt zu haben, auf das Bemühen, sich nicht in Schubladen zu stecken, Zeit zu haben, sich die Geschichten zu erzählen. So fanden das Wissen und die verschiedenen Erfahrungshintergründe aus der Arbeitsmigration, Kiez- und Schulvereinen bis hin zu religiösen Verbindungen oder aus Kanak Attak ihren Platz.

Das ist kein analytisches, sondern ein alltagsweltliches Herangehen. Es kann nicht anders gehen und ist doch auch eine generelle Erfahrung: Die Linke ist dann stark, wenn sie in die sozialen Fragen reingeht und bereit ist, neue Perspektiven in ihr Projekt zu integrieren. Nachdem die Fabriken nicht mehr die zentrale Rolle spielen, sind es jetzt die Städte, in denen dieses alltagsweltliche Lernen potentiell stattfindet. Am Tisch kann man viel diskutieren, auf der Straße jedoch musst du dich bewegen. Und darum geht es ja.

Bei Kotti & Co haben wir erlebt, wie durch dieses Lernen - nicht durch Aktivismus - das Feld erweitert wurde. Jobcenter, Schulfragen, der Verkehr, das Wohnumfeld werden zusammen gedacht, die Analyse kommt dann dazu und so entstehen neue Aktionsformen. Demonstrationen haben keine langatmigen Reden mehr, sondern werden zu Lärmdemos mit Kochtöpfen, damit alle die gleichen Möglichkeiten haben, mitzumachen. Ein ganz wesentlicher Schritt war 2012 die Besetzung des zentralen Platzes und der Bau des Gecekondu. Es gab nun einen Raum, wo eine Lebenswelt, die vorher «im Schatten» war, sichtbar wurde und erzählt werden konnte. Es kamen Journalisten aus aller Welt, die Geschichten der Diskriminierung, des Rassismus, der Ausgrenzung, der Marginalisierung, der Entrechtung waren von Interesse. Die Menschen haben plötzlich existiert und wurden als gesellschaftliche Handelnde wahrgenommen. Diese Erfahrung, also kollektiv raus aus der Ohnmacht, ist Grundstein jedes politischen Protestes.

Piening: Andrej, markiert Kotti & Co eine Trendwende in den stadtpolitischen Kämpfen? Ist Diversität und die Normalität des Migrantischen heute ein selbstverständlicher Teil?

Holm: In der Tat waren es bis Mitte der 2000er vorrangig Weiße Linke mit Hochschulabschluss, die Gentrifizierung als Problem artikulierten. Sie reklamierten als Stadtteilinitiativen oft eine nachbarschaftliche Breite, die sich bei näherer Betrachtung eher als Szene oder Milieuverankerung darstellt. Interessant ist aber zu sehen, dass es in den formulierten Ansprüchen auch damals schon bei vielen Initiativen um eine breitere soziale Verankerung ging.

«Selbstermächtigung schafft Sichtbarkeit»

Im Unterschied zu diesen milieuspezifischen Versuchen sind die jetzigen Auseinandersetzungen geprägt von Hausgemeinschaften, die so zufällig zusammengesetzt sind wie die Nachbarschaft in einem Berliner Mietshaus eben ist. In den aktuellen wohnungspolitischen Auseinandersetzungen bestimmen nicht mehr Experten und wohlmeinende Wissenschaftler, sondern die Nachbarschaften selbst. Das hat Kotti & Co als erste schon früh praktiziert. Diese Selbstermächtigung bringt neue Sichtbarkeit hervor. Es trat ja nicht nur das migrantisch geprägte Kreuzberg als Akteur der Stadtpolitik in die Öffentlichkeit, sondern es war das erste Mal seit der Vereinigung, dass der «Sozialmieter» aufbegehrte und sich artikulierte.

Piening: Ist Kotti & Co aber nicht doch ein Prototyp in einer stadtpolitischen Landschaft geblieben, die eher von Weißen mittelschichtsorientierten Initiativen bestimmt wird? Du selbst hast einmal mit Blick auf die aktuelle Gentrifizierungsdebatte vom «Aufstand der alternativen Mittelschicht» gesprochen. Das «Recht auf Stadt» machen eben auch die Weißen Eltern lautstark geltend, die ihre Kinder von einem hohen Migrantenanteil gefährdet sehen oder, gerade «nach Köln», ihre Raumordnungsansprüche gegenüber störenden Migrantenjugendgruppen durchsetzen wollen.

Holm: Die neuen Wohnungskämpfe sind im Kern immer soziale Auseinandersetzungen. Weil es diejenigen am stärksten betrifft, die die Mieten nicht bezahlen können. Die Umverteilungsforderung wurde so von unten in die gesellschaftliche Debatte getragen.

Die Perspektive von Kotti & Co war von Anfang an, Migrationsgeschichte mit der Mieten- und Wohnfrage zu verknüpfen. Dies hat der große Rest der Berliner Mietergemeinschaften kaum aufgegriffen. Aber Kotti & Co schuf eine Form von Normalitätsbehauptung einer migrantisch geprägten Metropole, eben gerade weil das Migrantische keine Sonderrolle spielte. Es war der Player «Hausgemeinschaft», der da aufbegehrte, und der war divers.

Auf der anderen Seite sind die mietenpolitischen Proteste als monothematische Auseinandersetzung zunächst relativ ignorant gegenüber anderen gesellschaftlichen Konflikt- und Spaltungslinien. Dieses Ausblenden von anderen Verhältnissen ist aber zugleich ihre Stärke, weil die unmittelbar von Wohnungsverlust bedrohten Menschen sich «in der ersten Person» an den Kämpfen beteiligen und sonst bestehende kulturelle, soziale und politische Schranken mehr oder weniger ignoriert werden. In den Hausgemeinschaften ist es egal, ob du seit 20 Jahren CDU wählst oder in einer FAU-Basisgruppe organisiert bist, wenn du dich an der Organisation des Protestes beteiligst. Dass die Formen des Zusammenhalts als Mietergemeinschaft in einem Haus mit der Dethematisierung übergreifender Fragen einhergehen, finde ich nicht weiter verwunderlich. Wenn es aber ans programmatische Übersetzen geht, werden andere Aspekte mit benannt. Aus «Meine Wohnung soll bezahlbar bleiben» folgt dann: Wir brauchen belegungsgebundene Wohnungen, damit auch die Leute eine Chance bekommen, die auf dem freien Markt keine haben. Das thematisiert wiederum rassistische Diskriminierung, ohne dies explizit als migrantische Perspektive zu benennen.