«Linke Stadtpolitik aus der Perspektive der Migration entwickeln» - das ist ein Standardsatz im Repertoire der aufgeklärten Linken. Aber was heißt das konkret, welche Haltungen, Allianzen, Akteursgruppen kommen wie ins Spiel? Fragen an den Stadtforscher Andrej Holm und den Designer Sandy Kaltenborn von Kotti & Co.

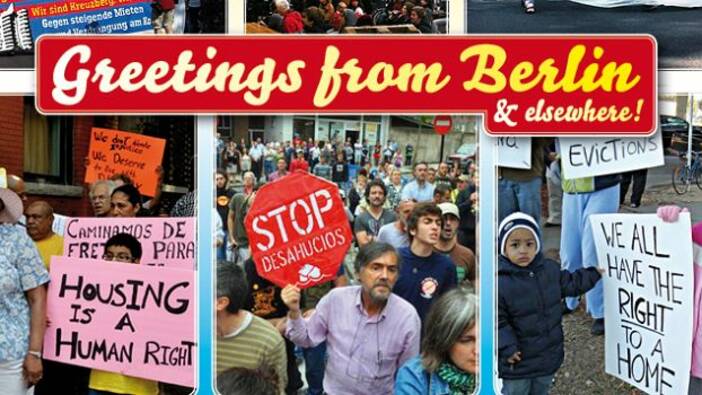

Dieses Gespräch ist Teil des aktuellen Online-Schwerpunktes «Migration und Metropolen». Wir beschreiben die Visionen, Versuche, Schwierigkeiten und Chancen auf dem Weg in eine «Stadt für alle» am Beispiel Berlin. In der Auseinandersetzung mit unzähligen solidarischen Initiativen, widerständigen Praktiken und (post)migrantischen Realitäten hat sich die Stadtpolitik zu einem Labor linker Migrationspolitik entwickelt.

Günter Piening: Die Gegend ums Kottbusser Tor gilt als hartes Pflaster. Ausgerechnet hier ist mit Kotti & Co eine der kreativsten und wirkungsvollsten Initiativen einer alternativen Mieten- und Stadtpolitik entstanden. Wie kam es dazu? Wie lässt sich das erklären?

Kaltenborn: Am Kottbusser Tor hast Du es mit vielen Leuten zu tun, die im klassischen Sinne als subaltern, marginalisiert, stimmlos gesehen werden können. Hier greifen die unterschiedlichen Stränge von verfehlter Einwanderungspolitik, strukturellem Rassismus und repressiver Sozialgesetzgebung ineinander und schaffen eine Struktur, aus der heraus sehr schwer partizipiert oder artikuliert werden kann. So blieb lange unsichtbar, dass die Nachbarschaften am Kottbusser Tor starke migrantische Netzwerke sind, ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Skills und Fähigkeiten, und so eine aus der Not geborene Ökonomie der Selbstorganisation darstellen.

Aus diesen Nachbarschaften haben sich alltagstaugliche Widerstandspraktiken entwickelt. Kotti & Co wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht meine Nachbarn ihre Netzwerke und Skills eingebracht hätten genauso wie z.B. ich meine als Designer und ehemaliger Kanak Attak-Aktivist.

Piening: Genau das meint ja Stadtpolitik aus der Perspektive der Migration. Aber wie macht man so ein Netzwerk handlungsfähig und selbstbewusst?

Kaltenborn: Das werde ich immer gefragt und das nervt. Wir haben kein Handbuch. Es ist eine Frage der Subjektposition, die du einnimmst, ob du Lernprozesse in der konkreten Begegnung zulässt. Die Linken in Kreuzberg haben sich lange Zeit doch eigentlich nur für die türkische Linke und «die Kurden» interessiert - die vom Land kommenden, «ungebildeten» und vielleicht auch noch religiösen Einwanderer*innen fanden sie nicht so spannend. Mir stehen meine konservativ religiösen Nachbarn in vielen Punkten manchmal näher als diese auf Distinktion bedachte deutsche Linke ohne internationalen Hintergrund und ohne Rassismuserfahrung.

«Kein abstrakt-analytisches sondern ein alltagsweltliches Herangehen»

Wir sind damals mit dem Leitsatz gestartet: «Bei uns geht es nicht um politische Ideologie, nicht um Religion, nicht um sexuelle Orientierung - bei uns geht es um steigende Mieten und Verdrängung.» Dann kam noch ein wichtiger Zusatz: «Alles Weitere bei einer Tasse Tee.» Das verweist darauf, Respekt zu haben, auf das Bemühen, sich nicht in Schubladen zu stecken, Zeit zu haben, sich die Geschichten zu erzählen. So fanden das Wissen und die verschiedenen Erfahrungshintergründe aus der Arbeitsmigration, Kiez- und Schulvereinen bis hin zu religiösen Verbindungen oder aus Kanak Attak ihren Platz.

Das ist kein analytisches, sondern ein alltagsweltliches Herangehen. Es kann nicht anders gehen und ist doch auch eine generelle Erfahrung: Die Linke ist dann stark, wenn sie in die sozialen Fragen reingeht und bereit ist, neue Perspektiven in ihr Projekt zu integrieren. Nachdem die Fabriken nicht mehr die zentrale Rolle spielen, sind es jetzt die Städte, in denen dieses alltagsweltliche Lernen potentiell stattfindet. Am Tisch kann man viel diskutieren, auf der Straße jedoch musst du dich bewegen. Und darum geht es ja.

Bei Kotti & Co haben wir erlebt, wie durch dieses Lernen - nicht durch Aktivismus - das Feld erweitert wurde. Jobcenter, Schulfragen, der Verkehr, das Wohnumfeld werden zusammen gedacht, die Analyse kommt dann dazu und so entstehen neue Aktionsformen. Demonstrationen haben keine langatmigen Reden mehr, sondern werden zu Lärmdemos mit Kochtöpfen, damit alle die gleichen Möglichkeiten haben, mitzumachen. Ein ganz wesentlicher Schritt war 2012 die Besetzung des zentralen Platzes und der Bau des Gecekondu. Es gab nun einen Raum, wo eine Lebenswelt, die vorher «im Schatten» war, sichtbar wurde und erzählt werden konnte. Es kamen Journalisten aus aller Welt, die Geschichten der Diskriminierung, des Rassismus, der Ausgrenzung, der Marginalisierung, der Entrechtung waren von Interesse. Die Menschen haben plötzlich existiert und wurden als gesellschaftliche Handelnde wahrgenommen. Diese Erfahrung, also kollektiv raus aus der Ohnmacht, ist Grundstein jedes politischen Protestes.

Piening: Andrej, markiert Kotti & Co eine Trendwende in den stadtpolitischen Kämpfen? Ist Diversität und die Normalität des Migrantischen heute ein selbstverständlicher Teil?

Holm: In der Tat waren es bis Mitte der 2000er vorrangig Weiße Linke mit Hochschulabschluss, die Gentrifizierung als Problem artikulierten. Sie reklamierten als Stadtteilinitiativen oft eine nachbarschaftliche Breite, die sich bei näherer Betrachtung eher als Szene oder Milieuverankerung darstellt. Interessant ist aber zu sehen, dass es in den formulierten Ansprüchen auch damals schon bei vielen Initiativen um eine breitere soziale Verankerung ging.

«Selbstermächtigung schafft Sichtbarkeit»

Im Unterschied zu diesen milieuspezifischen Versuchen sind die jetzigen Auseinandersetzungen geprägt von Hausgemeinschaften, die so zufällig zusammengesetzt sind wie die Nachbarschaft in einem Berliner Mietshaus eben ist. In den aktuellen wohnungspolitischen Auseinandersetzungen bestimmen nicht mehr Experten und wohlmeinende Wissenschaftler, sondern die Nachbarschaften selbst. Das hat Kotti & Co als erste schon früh praktiziert. Diese Selbstermächtigung bringt neue Sichtbarkeit hervor. Es trat ja nicht nur das migrantisch geprägte Kreuzberg als Akteur der Stadtpolitik in die Öffentlichkeit, sondern es war das erste Mal seit der Vereinigung, dass der «Sozialmieter» aufbegehrte und sich artikulierte.

Piening: Ist Kotti & Co aber nicht doch ein Prototyp in einer stadtpolitischen Landschaft geblieben, die eher von Weißen mittelschichtsorientierten Initiativen bestimmt wird? Du selbst hast einmal mit Blick auf die aktuelle Gentrifizierungsdebatte vom «Aufstand der alternativen Mittelschicht» gesprochen. Das «Recht auf Stadt» machen eben auch die Weißen Eltern lautstark geltend, die ihre Kinder von einem hohen Migrantenanteil gefährdet sehen oder, gerade «nach Köln», ihre Raumordnungsansprüche gegenüber störenden Migrantenjugendgruppen durchsetzen wollen.

Holm: Die neuen Wohnungskämpfe sind im Kern immer soziale Auseinandersetzungen. Weil es diejenigen am stärksten betrifft, die die Mieten nicht bezahlen können. Die Umverteilungsforderung wurde so von unten in die gesellschaftliche Debatte getragen.

Die Perspektive von Kotti & Co war von Anfang an, Migrationsgeschichte mit der Mieten- und Wohnfrage zu verknüpfen. Dies hat der große Rest der Berliner Mietergemeinschaften kaum aufgegriffen. Aber Kotti & Co schuf eine Form von Normalitätsbehauptung einer migrantisch geprägten Metropole, eben gerade weil das Migrantische keine Sonderrolle spielte. Es war der Player «Hausgemeinschaft», der da aufbegehrte, und der war divers.

Auf der anderen Seite sind die mietenpolitischen Proteste als monothematische Auseinandersetzung zunächst relativ ignorant gegenüber anderen gesellschaftlichen Konflikt- und Spaltungslinien. Dieses Ausblenden von anderen Verhältnissen ist aber zugleich ihre Stärke, weil die unmittelbar von Wohnungsverlust bedrohten Menschen sich «in der ersten Person» an den Kämpfen beteiligen und sonst bestehende kulturelle, soziale und politische Schranken mehr oder weniger ignoriert werden. In den Hausgemeinschaften ist es egal, ob du seit 20 Jahren CDU wählst oder in einer FAU-Basisgruppe organisiert bist, wenn du dich an der Organisation des Protestes beteiligst. Dass die Formen des Zusammenhalts als Mietergemeinschaft in einem Haus mit der Dethematisierung übergreifender Fragen einhergehen, finde ich nicht weiter verwunderlich. Wenn es aber ans programmatische Übersetzen geht, werden andere Aspekte mit benannt. Aus «Meine Wohnung soll bezahlbar bleiben» folgt dann: Wir brauchen belegungsgebundene Wohnungen, damit auch die Leute eine Chance bekommen, die auf dem freien Markt keine haben. Das thematisiert wiederum rassistische Diskriminierung, ohne dies explizit als migrantische Perspektive zu benennen.

Gecekondu

«Missverhältnis in der Repräsentation»

Piening: Sandy, reicht dieses Mitgedacht-Werden aus für Sichtbarmachen in Deinem Sinne?

Kaltenborn: Es bleibt ein Ungleichgewicht in der Repräsentation. Wenn man auf die aktivistischen Kreise schaut - Wer ist da wie sprechfähig? Welche Initiativen treten mit was für einer Geschwindigkeit an die Öffentlichkeit? - dann sind das oft Leute aus der Mittelschicht ohne internationalen Hintergrund. Das bildet sich auch in den Themen ab. Derzeit ist in Berlin das Vorkaufsrecht ein großes Thema. Dabei reden wir aktuell über 13 Häuser! Das steht in keinem Verhältnis zu den 3000 Wohnungen in der Wassertorsiedlung hier am Kottbusser Tor, wo hauptsächlich arme Menschen mit einem internationalen Hintergrund wohnen. Das ist ein Missverhältnis. Die Aufmerksamkeitsökonomie in linken Publikationen und der Presse konzentriert sich sehr auf einzelne Häuser, wo doch Wohnungsgesellschaften wie die Deutsche Wohnen oder die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und der Soziale Wohnungsbau die quantitativ strukturell wichtigere Perspektive wären.

Piening: Dazu kommt eine weitere Entwicklung seit 2015. Bewegungen wie Solidarity Cities haben Geflüchtete und dabei besonders die Undokumentierten im Fokus. Fällt der «Sozialmieter» am Kottbusser Tor nun wieder hinten runter?

Kaltenborn: Bei den Linken und auch den antirassistischen Initiativen gibt es die unterschiedlichsten Konjunkturen zu Rassismus und Migrationspolitik. Aktuell sind es u.a. die Solidarity Cities. Bei aller Skepsis solchen Konjunkturen gegenüber, kann dies aber auch ein guter Katalysator sein, die verschiedenen Fragestellungen miteinander zu verschränken. Konkret heißt das, man sollte nicht nur auf die aktuelle Fluchtbewegung schauen, sondern sie im Kontext des zivilisierenden Charakters von Migration im Allgemeinen zusammen denken und bearbeiten. Dies ist noch nicht einmal eine linke Position, sondern findet sich aktuell z.B. auch in der Präambel des UN-Migrationspakts als Faktum wieder – kurz: man sollte aufhören, Gesellschaften jenseits der Frage der Migration zu denken.

Piening: Selbst in einer von Einwanderung geprägten Stadt wie Berlin ist demnach eine angemessene Repräsentation migrantischer Perspektiven auch in linken Bewegungen keine Selbstverständlichkeit und muss immer wieder hergestellt werden. Verliert sich diese Perspektive endgültig dann, wenn es in und um die Institutionen geht? Wie ist das Zusammenspiel von Bewegung und Stadtpolitik? Und versteht es die LINKE bzw. der Berliner R2G-Senat, diese Kraft und Lösungskompetenz der diversen Stadtgesellschaft zu nutzen?

Kaltenborn: Wir, die mieten- und stadtpolitischen Initiativen sind die treibende Kraft einer sozialen Stadtentwicklung, wir haben die großen Projekte angeschoben und nicht die Politik. Wir haben die Stadt zum Besseren bewegt, die Impulse sind von uns gekommen. Das ist unser Selbstbewusstsein heute. Ob R2G Erfolg hat, wird sich daran festmachen, ob sie lernfähig ist hinsichtlich der Zivilgesellschaft und der Akteure aus diesen Bewegungen. Die zentrale Frage ist, welche Formate des Regierens zwischen Politik, Verwaltung und der Zivilgesellschaft eingerichtet werden können, um nachhaltige Lernprozesse in beide Richtungen zu ermöglichen.

Holm: Was hat hier bei Kotti & Co stattgefunden? Ein politischer Akteur, nämlich eine gut organisierte Hausgemeinschaft, hat den Staat zum Gecekondu zitiert und seine Forderung unterstrichen, als Experte anerkannt zu werden. Dahinter kann R2G nicht zurückfallen! Das Versprechen der LINKEN und von Teilen der Grünen ist: Wir wollen diesen Schwung nutzen und wir fühlen uns von diesen sozialen Bewegungen mandatiert.

Piening: Und wie funktioniert es? Wie wird es umgesetzt? Wie fällt Eure Halbzeitbilanz aus?

Holm: Das ist zutiefst von widersprüchlichen Erfahrungen geprägt. Es ist von Vorteil, dass es persönliche Beziehungen zwischen Aktiven und denen gibt, die bis vor zwei Jahren Opposition waren und jetzt Verantwortung tragen. Ohne diesen kurzen Draht wäre einer der großen Erfolge hier am Kottbusser Tor, nämlich die Kommunalisierung des Neuen Kreuzberger Zentrums, nicht gelungen.

Erfahrungen mit Rot-Rot-Grün

Darüber hinaus gibt es eine Tendenz, den Initiativen die Türen in regierungsnahe Abstimmungsrunden zu öffnen. Wir haben die Kungelrunden zwischen Politik und Wohnungs- und Bauwirtschaft jahrelang kritisiert und jetzt heißt es: «Mietshäusersyndikat, Genossenschaften, kritische Wissenschaft - ihr seid alle eingeladen!» Vor allem in den von der Linken geführten Senatsverwaltungen sind die typischen Verwaltungsexperten und die Lobbyisten der jeweiligen Wirtschaftsbranchen nicht mehr unter sich. Wir können noch nicht ermessen, was genau der Ertrag von solchen Beteiligungen ist. Aber die Teilnahme an einem Begleitkreis der Senatorin entspricht ganz sicher noch nicht den Vorstellungen von einem echten «Stadtmitgestalten», den viele hatten und haben.

Piening: «Der Weg vom Protest zum Programm», wie du es einmal formuliert hast, scheint einige unerwartete Kurven zu haben...

Holm: In den Institutionen hat es jahrelang keine Kompetenz z.B. in Fragen des Sozialen Wohnungsbaus oder einer sozial ausgerichteten Liegenschaftspolitik gegeben. Diese Kompetenz hat sich die Protestkultur erarbeitet und von unten in die Politik eingebracht. Alles, was an konkreten Maßnahmen in den Abschnitten zur Wohnungspolitik in der R2G-Koalitionsvereinbarung steht, kommt aus den stadtpolitischen Initiativen. Es gab keine eigenen Gestaltungsideen der Koalitionspartner, sie griffen auf, was unten vorbereitet war. Und das ist aus meiner Perspektive kein Mangel sondern eine Stärke des Regierungsversprechens von Rot-Rot-Grün.

Im Vergleich zu früheren politischen Konstellationen in Berlin gibt es zurzeit eigentlich keinen Dissens zwischen stadt- und wohnungspolitischen Basisbewegungen und den Regierenden. Die Geister scheiden sich vor allem an der Frage, wie, wie schnell und wie konsequent eine soziale Stadtpolitik implementiert werden kann. Die LINKE droht in das klassische Muster zurückzufallen, und immer mal wieder ist zu hören, dass alles schwer durchzusetzen sei, weil die Koalitionspartner sich quer stellen oder weil die Verwaltung nicht will. Das ist auch für die Initiativen eine neue Situation. Mit diesen praktischen Implementierungsfragen konnten sich die Bewegungen in Berlin bisher gar nicht beschäftigen, wir waren ja ständig dabei, unser Programm an die Politik zu adressieren. Jetzt kommt die Anforderung, dass wir uns an der Umsetzung beteiligen.

Kaltenborn: Es sind zähe Lernprozesse. Das liegt auch an den lebensweltlichen Kontexten linker Politiker. Wir haben die Expertise, wir haben neue Formate entwickelt - und dann erleben wir Verwaltungen, wo man sich fragt, wo leben die eigentlich? Dieses organische Wissen der Bewegung fehlt vielen politischen Verantwortungsträger*innen. Das ist auch nicht verwunderlich. Wer von den LINKEN hat denn teilgenommen an den sozialen Kämpfen? Wer war auf den Kotti-Lärm-Demonstrationen, im Gecekondu? Nicht viele haben wirklich verstanden, was es heißt, dass wir die Stadt gestalten. Wenn nach wie vor bei allen Parteien die Vorstellung herrscht, dass sie die Gestalter sind, hat das auch biografische Gründe. Darum ist die Frage entscheidend, welche Menschen mit welchen Hintergründen und welchem Wissen in die Institutionen geholt werden - in die Verwaltung, in die Politik, in die Hochschulen.

Piening: Die Stadt als «Motor der Transformation» - das ist derzeit ein Schlagwort in vielen linken Diskussionen. Nation, supranationale Strukturen scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Aber auch rebellische Städte stoßen an Grenzen nationaler und internationaler Restriktionen. Beschneidet sich die Bewegung nicht selbst, wenn sie das «drumherum» außer Acht lässt?

Holm: Die sozialen Kämpfe sind immer da, wo man gerade ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Städte nicht nur Voraussetzung und Ergebnis von Machtverhältnissen sind, sondern auch die Arena, in der die Konflikte ausgetragen werden. Hobsbawm hat ganz simpel erklärt, warum Revolutionen immer in den Städten ihren Ausgangspunkt hatten: Weil da die Menge zusammenkommt und weil die Orte der Herrschaft gut zu erreichen sind. Das gilt im übertragenden Sinne immer noch. Konflikte werden sichtbarer in Städten. Verhältnisse schlagen sich unmittelbar in deinem Alltag nieder, nicht vermittelt durch eine abstrakte Struktur. Deshalb ist die Stadt Inkubator und Beschleuniger von vielen Konflikten, was aber nicht bedeutet, dass es in anderen Konstellationen keine Bewegung gibt. Gerade in den grenzregime-bezogenen Diskussionen sehen wir, wie nationale Organisationen unfähig sind, Lösungspotentiale zu finden. Darum ist ja mit der Ermächtigung von Städten als politischen Körperschaften so viel Hoffnung verbunden. Die Stadt ist die politische Einheit, in der sich die politischen Machtverhältnisse schneller und sichtbarer verschieben können. Bewegungen in der Stadt nutzen die Vielfalt und die hohen Verdichtungen, die in anderen räumlichen Konstellationen schwerer herzustellen sind.

«Versprechen auf die Gesellschaft von morgen»

Kaltenborn: Das neue Selbstbewusstsein der stadtpolitischen Bewegungen, das etwa in den Diskussionen um Munizipalismus deutlich wird, hat doch Ursachen. Unsere Kämpfe sind verhältnismäßig erfolgreich und sie strahlen in die Fläche aus. In der Stadt lassen sich die Kämpfe der Migration von den sozialen Kämpfen nicht trennen. Daraus entstehen die Lernprozesse und die neuen Perspektiven. Kotti & Co macht ja nicht «nur» Mietenpolitik, sondern Politik für den Alltag, für das Leben. Damit werfen wir die Frage auf: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Solche Prozesse laufen an vielen Stellen. Beispiel Volksentscheide: Das sind vollkommen unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Kämpfe, die hier ihren Ausdruck finden, aber sie kommen zusammen, haben sich beraten und vernetzt. Da wird Solidarität mit anderen Kampffeldern gelebt.

Holm: Die Problemlagen, die aus städtischen Alltagserfahrungen wachsen, unterscheiden sich ja nicht grundlegend von anderen Fragestellungen in der Gesellschaft: Diskriminierung, Offenheit, Anerkennung von Differenzen und Lebensentwürfen, die verheerende Wirkung einer Marktorientierung, der Ruf nach öffentlicher Verantwortung und das Bedürfnis mitzubestimmen. Das kann ich im Mikrokonflikt thematisieren und zu einer gesellschaftlichen Utopie weiterdenken. Die städtischen Protestbewegungen sind Versprechungen auf die Gesellschaft von morgen.

Auf der nationalen oder gar europäischen Ebene kann ich mir kaum vorstellen, dass eine Bewegung, die eher horizontal organisiert ist und auf basisdemokratische Elemente setzt, diese Durchschlagskraft bekommt. Beim derzeitigen Stand an Organisationsgraden hat die Stadt die passende Reichweite, um die Prozesse in der politischen Arena kontrollierbar zu halten. Wir beobachten das in Spanien. Das, was Barcelona En Comú erreicht, ist wesentlich attraktiver als das, was PODEMOS auf der nationalen Ebene hervorbringt. Das liegt ja nicht daran, dass die einen eine bessere Idee haben oder bessere Leute. Viel von dem Versprechen, Gesellschaft gemeinsam zu gestalten und Machtverhältnisse ins Wanken zu bringen, erscheint im Lokalen noch halbwegs möglich, aber je höher die Ebene, umso unwahrscheinlicher wird es.

Piening: Bleibt das nicht unbefriedigend? Die Antiglobalisierungsbewegung nahm wenigstens das Ganze in den Blick. Wo bleibt die große Transformation im globalisierten Kapitalismus?

Holm: Naja, jenseits kurzfristiger Mobilisierung war die Antiglobalisierungsbewegung ja nicht gerade sehr erfolgreich. Sie hatten im Unterschied zu den stadtpolitischen Bewegungen wohl zu wenig Bodenhaftung. Stadtpolitische Bewegung ist keine Weltrevolution. Ich bin skeptisch, ob wir mit einer anderen Adressierung - Nation, Europa - mehr erreichen könnten. Da fallen mir vor allem Schwierigkeiten ein, z.B. dass es eher wieder ein Expertending von jenen wird, die die Ressourcen haben ...

Kaltenborn: Als wir im Gecekondu gesessen haben, sind Leute aus der ganzen Welt gekommen. Sie wollten politische Lösungen von den Leuten hören, für die sich früher nicht einmal die deutsche Linke interessiert hat. Es gibt Kotti & Co noch, weil die Leute, die vorher kaum sichtbar waren, stolz sind, was erreicht zu haben. Diese Selbstermächtigung, die auf einer ganz kleinen Begegnungsebene aufbaut, ist die Basis jeder Veränderung.

Sandy Kaltenborn, eigentlich Alexander Sandy Paul Omar Abdullah Kaltenborn, ist Kommunikationsdesigner und betreibt das Kommunikationsdesign-Büro image-shift am Kottbusser Tor in Berlin. Er war bei Kanak Attak aktiv und setzt sich in Ausstellungen, Videos, Plakaten und Aktionen mit Praktiken urbaner Aneignung auseinander.

Andrej Holm ist Soziologe, Stadtforscher, Aktivist. Holm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt Universität (derzeit beurlaubt) mit den Forschungsschwerpunkten Gentrifizierung, Wohnungspolitik im internationalen Vergleich und Europäische Stadtpolitik. Seit 2017 berät Holm die Senatsverwaltung als Mitglied des «Begleitkreises zum Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030».

Website von Kotti & Co

Film zu Kotti & Co (2016)