Am Anfang der Krise, der wir den Namen «Corona» gegeben haben, waren Menschen betroffen, die nicht unter Armut litten. Menschen, die in den Skiurlaub fahren oder es sich leisten konnten, eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff zu machen. Covid-19 ist ein modernes Virus, das in einer globalisierten Welt ungeliebter blinder Passagier auf vielen Urlaubs-, Handels- und Lieferwegen sein kann. Es hat nicht lange gedauert, bis vor allem jene erkrankten, die aus einkommensschwachen Verhältnissen kommen, die nicht genug zum Leben und nicht ausreichend Platz zum Wohnen haben, die unter schlechtesten Bedingungen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und denen der Zugang zu guter Gesundheitsversorgung verwehrt ist. Eine ganz normale, kapitalistische Geschichte also. Und so, wie eine Straßenbahn die andere verdecken kann, droht die Pandemie zu übertünchen, dass keines der Probleme, mit denen wir es vorher zu tun hatten, verschwunden ist. Multimorbidität nennt es die Medizin. Die Welt krankt gerade an vielem.

«… aus den Fugen»

Diese Ausgabe der „maldekstra“ – so war der Plan – sollte sich mit dem Thema „Seidenstraße“ beschäftigen. Ein Mega-Projekt, das stellvertretend dafür steht, was der Kapitalismus zustande bringen kann, welche Krisen er verursacht und welchen Wohlstand er bereitzustellen in der Lage ist, wie sich dieser Wohlstand über die ganze Welt verteilt und zugleich den größten Teil der Weltbevölkerung außen vor lässt oder gar noch ärmer macht, als er ohnehin schon ist. Ein Projekt, das Welt macht und in dem sich die Kämpfe der Gegenwart um wirtschaftliche Vormachtstellung und Führungsanspruch in Fragen der Globalisierung spiegeln.

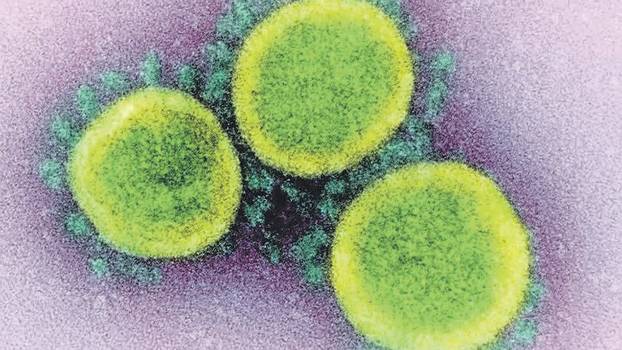

Dann kam Corona. Eine Pandemie, die zum Inbegriff jenes Teils der Globalisierung wurde, den die meisten – gezwungenermaßen oder weil es große Vorteile verspricht – in Kauf nehmen. Die Pandemie ist untrennbar verbunden mit Kapital und dem nach ihm benannten Gesellschaftssystem. Mit einer Produktionsweise, die unterzugehen droht, findet das Kapital nicht immer wieder neue Verwertungsmöglichkeiten, indem es sich von lebendiger Arbeit nährt und ununterbrochen in Bewegung ist. Die Grenzenlosigkeit des Bestrebens, sich überall auf der Welt seine Käufer zu kaufen, bringt mit sich, dass auch ein Virus in kurzer Zeit die ganze Welt umrunden kann.

Corona, so der Eindruck, stellt die Welt auf den Kopf und droht, das System an vielen Stellen zum Bröckeln oder gar zum Kollabieren zu bringen. By desaster und nicht by design. Denn nachdem es zu Beginn an guten Worten und auch vernünftigen Taten nicht mangelte, zeigte sich dann doch schnell, dass es die Weltgemeinschaft, die sich mit Hilfe ihrer Organisationen in die Lage versetzt, ein weltumfassendes Problem gemeinsam zu lösen, nicht gibt. Und es zeigte sich, dass ein Virus die soziale Frage noch einmal auf ganz andere Weise ins Licht der Öffentlichkeit rückt. Denn gestorben wird vor allem dort, wo es Armut, schlechte und beengte Wohnverhältnisse, mangelnde Gesundheitsversorgung gibt. Das trifft auf New York genauso zu wie auf Quito, Neu-Delhi, Manila oder eine Schlachtfabrik in Gütersloh mit angrenzenden schäbigen Unterkünften für Arbeiter aus Rumänien. Die Hotspots der Welt sind die Armenviertel, auch wenn das Virus keineswegs durch arme Menschen in die Welt gebracht wird. Skifahren ist deren Sache nicht.

Klar war, dass die Pandemie auf alle und alles Einfluss haben würde. Und dass die Krise des Systems in eine neue Phase tritt. Die Frage, die uns beschäftigt, ist, ob in dieser Krise auch die Solidarität in Quarantäne geht, in einen Lockdown gezwungen ist, der es unmöglich macht, Kämpfe gegen soziale Ungleichheit, die Klimakatastrophe, neuen Autoritarismus, die Zerstörung der Grundlagen unserer Zivilisation zu organisieren. Der Kämpfe für Klimagerechtigkeit, fairen Handel, Umverteilung des Reichtums, menschenwürdige Arbeitsbedingungen aussetzen, Bündnisse zerfallen, Aktivist*innen resignieren lässt.

Der Alltag, die Arbeit, das Denken, alles ist in Veränderung begriffen und von Corona betroffen. Und es stellt sich die Frage, ob eine Gesellschaft, die auf Konkurrenz und Ausbeutung beruht, in der Lage sein kann, solidarisch auf eine solche Bedrohung zu reagieren.

Wir haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefragt, wie es in „ihren“ Ländern und Regionen aussieht, wie sich das Leben und die Arbeit unter und mit Corona verändert haben. Was ist unterbrochen worden, was neu entstanden, wie kann Bildungs- und Vernetzungsarbeit organisiert werden, wenn Menschen nicht mehr zusammenkommen können?

Krisen zeigen die Schwachstellen eines Systems und stellen all jene, die das System ändern wollen, auf eine harte Probe.

Wie oft sagen Linke den Satz, nie hätte Solidarität so sehr notgetan wie gerade jetzt und heute und hier? Ist er verbraucht? Hat er Steigerungsmöglichkeiten? Oder gilt er einfach seit 500 Jahren, ohne seine Dringlichkeit und seine Richtigkeit eingebüßt zu haben?

Von Solidarität sprechen gegenwärtig viele. Auch Staatsoberhäupter. Meinen aber zumeist „nur“: sich vernünftig verhalten, Vorsicht walten lassen, andere nicht durch eigene Unvernunft in Gefahr bringen. Das aber ist noch keine Solidarität. Sondern eine Mischung aus Anstand und Selbstsorge. Auch gut. Aber: Solidarität in Zeiten von Corona muss anders aussehen.

Kathrin Gerlof