«Surgentes» – ein Wortspiel aus «surgentes» (die Entstehenden/ entstehende), «surgir» (entstehen) und «insurgentes» (aufständisch/ die Aufständischen) – ist eine kleine Menschenrechtsorganisation mit fünf Mitgliedern, von denen vier Frauen sind. Ihr Ziel ist es, «basisdemokratische Organisationsprozesse zu stärken – für eine selbstbestimmte Durchsetzung der Menschenrechte und eine strukturelle Demokratisierung der Gesellschaft». Das Team von «Surgentes» besteht aus linken Aktivist*innen, die sich seit über zwanzig Jahren im Bereich der Menschenrechte engagieren.

Bis in die frühen 2000er Jahre waren sie Teil der venezolanischen Menschenrechtsbewegung. Von 2006–2013 arbeiten sie in staatlichen Institutionen an der Polizeireform mit dem Ziel eine rechtebasierte Sicherheitspolitik umzusetzen. Sie engagierten sich in der «Comisión Nacional para la Reforma Policial» (Nationale Kommission für die Polizeireform), für die Gründung des «Consejo General de Policía» (Allgemeiner Polizeirat) und der «Universidad Nacional Experimental de la Seguridad» (Unes; Staatliche Universität für Sicherheitsalternativen), in der «Comisión Presidencial para el control de armas, municiones y el desarme» (Codesarme; Präsidiale Kommission für Kontrolle von Waffen und Munition und Entwaffnung) sowie in dem Team, das die «Gran Misión A Toda Vida Venezuela» (Mission volles Leben Venezuela) entwickelte.

Seit 2013 widmen sie sich wieder dem politischen und gesellschaftlichen Aktivismus mit Fokus auf die Menschenrechte.

2019 habt ihr eine Studie zu den Todesfällen durch Polizeigewalt in den «Barrios» verfasst. Was waren eure wichtigsten Ergebnisse?

Antonio González Plessmann ist Mitglied der venezolanischen Menschenrechtsorganisation «Surgentes». Er sprach mit Alexandra Martínez und Ferdinand Muggenthaler vom RLS-Regionalbüro in Quito.

Die Studie hatte einen quantitativen Ansatz, der sich national erhobener Daten bediente, sowie einen qualitativen, der sich mit Zeugenaussagen von Opferfamilien befasste.

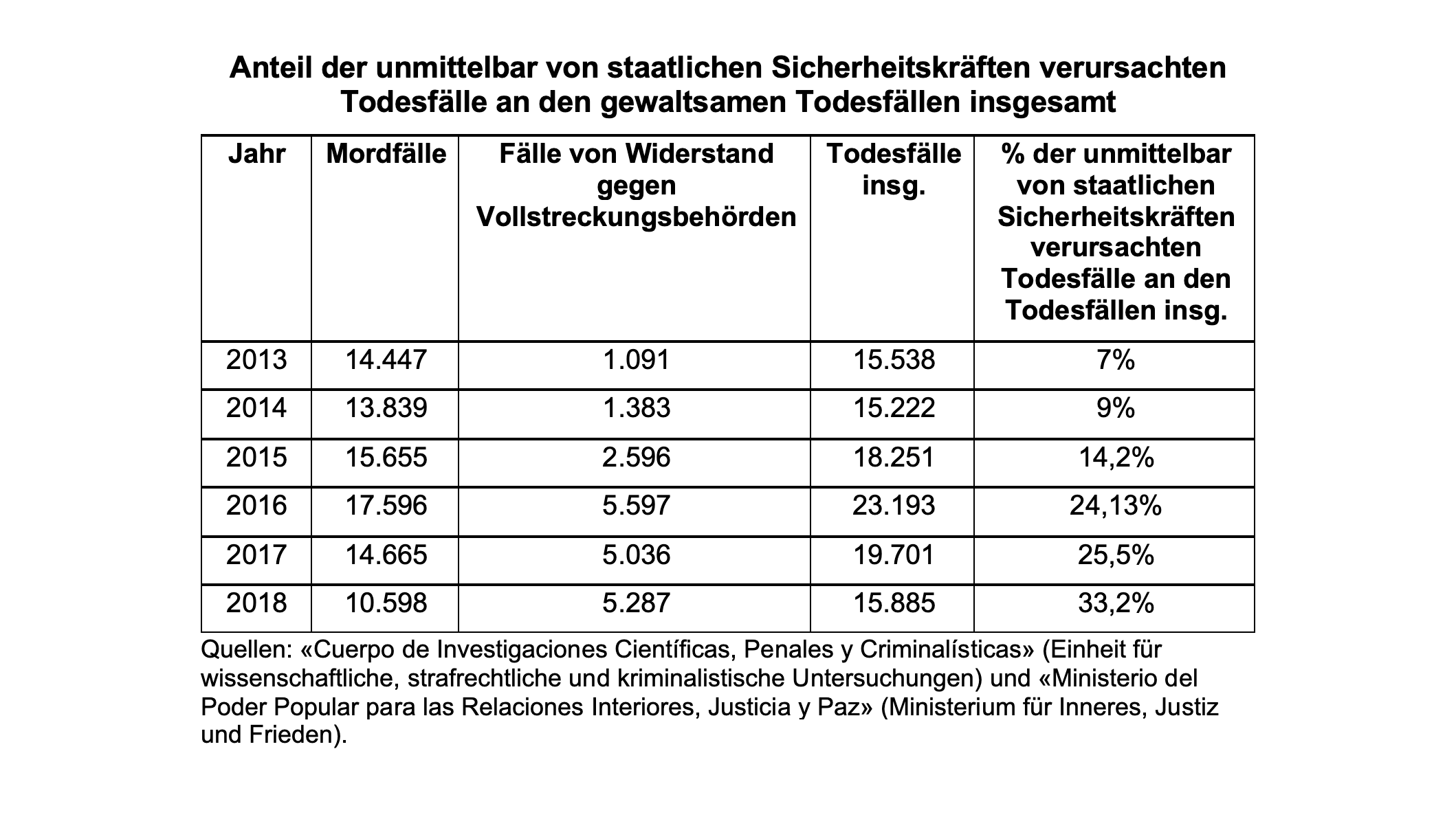

Aus der Verarbeitung der offiziellen nationalen Daten ging hervor, dass die Todesfälle durch Polizeigewalt seit 2013 sehr stark angestiegen sind (siehe Tabelle).

Vergleicht man die absoluten Zahlen, ist zwischen 2013 und 2018 bei den unmittelbar auf staatliche Sicherheitskräfte zurückzuführenden Todesfällen einen Anstieg von 384,6 Prozent (von 1.091 auf 5.287) zu vermerken. Vergleicht man wiederum die relativen Zahlen, also den Anteil der unmittelbar auf staatliche Sicherheitskräfte zurückzuführenden Todesfälle an den gewaltsamen Todesfällen insgesamt, beträgt der Anstieg im selben Zeitraum 374,2 Prozent (von 7 Prozent auf 33,2 Prozent).

Aus den aufgenommenen Zeugenaussagen ging hervor, dass sich die tödliche Polizeigewalt vor allem gegen junge Männer aus den Barrios richtet. Der Großteil von ihnen hat keinen Zugang zu Bildung und arbeitet im informellen Sektor. Laut Zeugenaussagen waren einige dieser Jugendlichen in kriminelle Aktivitäten verwickelt (der Großteil davon geringe Vergehen), oder es liefen Strafverfahren gegen sie und sie hatten vor Gericht zu erscheinen. In anderen Fällen hatten die Jugendlichen nichts mit kriminelle Aktivitäten zu tun.

Die Morde an armen und marginalisierten Jugendlichen müssen als unverhältnismäßige Gewalt gewertet werden, da die jungen Männer in sämtlichen untersuchten Fällen bereits überwältigt und unbewaffnet waren. Es handelt sich also schlichtweg um Hinrichtungen, die ausdrücklich gegen die geltenden Rechtsvorschriften verstoßen und zudem diskriminierend angewendet werden, da sie ausschließlich in den Barrios vorkommen.

«Barrio» (wörtlich Nachbarschaft/Stadtteil oder Gegend) bezeichnet in Venezuela wirtschaftlich benachteiligte Stadteile in denen die Masse der armen städtischen Bevölkerung lebt. Siehe auch «Favela» im brasilianischen Kontext.

Das einheitliche Vorgehen der Polizei zeigt, dass die Operationen bestimmten, gefestigten Handlungsmustern entsprechen. Zudem lässt sich das Ausbleiben von Untersuchungen und Sanktionen auf institutioneller Ebene indirekt als eine Art Billigung der «Politik der harten Hand» deuten, die sich vor allem gegen kleinere Delikte richtet und größere Strukturen organisierten Verbrechens unangetastet lässt. Die fehlende Verurteilung durch die obersten Regierungsmitglieder, die diese Praktiken teils sogar offen begrüßen und loben, wird somit zu einer Carte blanche.

Es sind vorwiegend Frauen – Mütter, Großmütter, Schwestern, Tanten –, die die Konsequenzen des Todes dieser Jugendlichen tragen müssen. So besorgen sie die Formalitäten für die Übergabe des Leichnams, stellen die Strafanzeige (in den Fällen, in denen es überhaupt dazu kommt) und sorgen – auch finanziell – für die überlebenden Töchter und Söhne, was den finanziellen Druck, dem die betroffenen Familien ausgesetzt sind, nur noch weiter verstärkt.

Dass sich diese Gewalt hauptsächlich gegen die Bewohner*innen der Barrios richtet, denen wiederum die Mittel genommen werden, sich dagegen zu wehren, macht sie zu einem effektiven Instrument der sozialen Kontrolle. So wird jene Handlungsmacht untergraben, die die unteren Bevölkerungsschichten durch die nach Gleichheit und Demokratie strebende Bolivarischen Revolution erlangten. Wie demoralisierend diese Praktiken sind, zeigt sich darin, dass die Gemeinschaften in den Barrios und die Gesellschaft allgemein kaum auf diese Taten reagiert und sie fast nie angezeigt werden.

Mit den Ergebnissen habt ihr die Kampagne «KEINE WEITEREN HINRICHTUNGEN IM BARRIO» gestartet. Wie lauten eure Forderungen?

Diese Kampagne entstand aus unseren eigenen Erfahrungen im Barrio. Der Sohn einer Genossin aus der Kooperative wurde von den FAES hingerichtet. Die offizielle Version lautete, dass er in einer «Auseinandersetzung» umkam. Innerhalb von sechs Monaten gab es bei uns 10 identische Vorfälle. Die Erfahrungen, die wir vor Ort machen, stimmen also mit den Tendenzen überein, die unsere Studie offenlegte. Das Thema wird in chavistischen Kreisen und in der Linken überhaupt nicht bzw. nur extrem selten angesprochen, was ein Ausdruck sowohl von Klassismus als auch und der programmatischen Kehrtwende der Regierung ist. Ziel der Kampagne war es also, eine Diskussion innerhalb der Linken und im Chavismus anzustoßen und den Druck auf die obersten Regierungsmitglieder zu erhöhen und uns gegen die Morde an den Jugendlichen im Barrio einzusetzen.

«Fuerzas de Acciones Especiales» (Sondereinsatzkräfte), Elitecorps der «Policía Nacional Bolivariana» (Bolivarische Nationalpolizei), auf den der Großteil der verdächtigen Todesfälle zurückgeht.

Von der Regierung forderten wir erstens, die klassistische Polizeigewalt zu verurteilen, die in den vergangenen sechs Jahren in den Barrios immer mehr zugenommen hat. Zweitens forderten wir, in den Bereichen Polizeireform und Sicherheitspolitik zum Regierungskurs von Präsident Chávez zurückzukehren, dessen politisches Programm die Menschenrechte respektierte und auch ausdrücklich den Klassismus kritisierte. Zudem forderten wir die schnelle Untersuchung der außergerichtlichen Hinrichtungen und die Einrichtung einer intrainstitutionellen Koordinierungsstelle, um dem Anstieg der sogenannten «Todesfälle durch Widerstand gegen Vollstreckungsbehörden» nachzugehen, bei denen es sich eindeutig um vertuschte Hinrichtungen handelt.

Warum habt ihr für eure Kampagne auch international Unterschriften gesammelt?

Liberale Menschenrechtsorganisationen und die politische Opposition haben die polizeilichen Verstöße gegen das Recht auf Leben schon seit längerer Zeit angeprangert. Jedoch findet dies innerhalb des Chavismus und der Linken kein Gehör, was teils an eindeutigen politische Interessen liegt (wie z.B. das Streben nach einem Regierungswechsel) und teils daran, dass es in polarisierten Gesellschaften immer schwer ist, den Diskurs des Gegners anzunehmen und zu verstehen.

Mit der Studie und der Kampagne wollten wir das Problem aus einer Klassenperspektive betrachten bzw. darauf hinweisen, dass größtenteils die unteren Bevölkerungsschichten davon betroffen sind. Darüber hinaus wollten wir die Widersprüche zwischen einer Sicherheitspolitik aufdecken, die die Hinrichtung von Jugendlichen im Barrio vorsieht, die nur kleinere Delikte begangen haben (oder überhaupt nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren) und dem politischen Programm des Chavismus und der Linken. Die Idee war und ist weiterhin, auf nationaler und internationaler Ebene die kritische Masse an der Basis und im chavistischen und linken Lager zu erhöhen und so einen Kurswechsel herbeizuführen.

Um die strategische Position zu erreichen, von der wir hier sprechen, braucht es vor allem Bündnisse der internationalen Linken – von Parteien, Bewegungen, Intellektuellen, Aktivist*innen –, die der Bolivarischen Revolution nicht feindlich gesinnt sind, sondern sie, ganz im Gegenteil, teils sogar aktiv unterstützen. Wir verteidigen das demokratisch-sozialistische Transformationsprogramm des Chavismus an der Basis. Wir stellen die Polizeigewalt infrage und fordern, sie endlich einzustellen. Oder, anders gesagt: Genau weil wir die Bolivarische Revolution verteidigen wollen, weisen wir auf die Widersprüche in der Führung der Regierungselite hin und fordern Veränderung.

Wie ist eure Suche nach Bündnissen mit der internationalen Linken gelaufen?

Sie war nicht einfach. Der venezolanische Konflikt ist ausgesprochen komplex, weshalb linke Aktivist*innen und Organisationen sich nur sehr vorsichtig äußern. Das ist verständlich. Vielleicht fehlt es aktuell an einer engagierteren Solidarität, die in der Lage ist auch Nuancen und interne Spannungen zu erkennen und zu verstehen.

Eure Anfrage scheint mir ein Beispiel einer Bitte um «internationale Solidarität», in einem kleinen Rahmen. Was hältst du allgemein von dem Begriff?

Ich denke, dass er als Ideal für die internationalen Koordination verschiedener linker Bewegungen weiterhin Gültigkeit hat. Mit linker Solidarität lassen sich angesichts der fortschreitenden Globalisierung des Kapitals Kräfte in Bezug auf Ideen, Prinzipien, Werte und Minimalprogramme bündeln und ihre Trageweite erhöhen. Es geht nicht darum, dass bestimmte Gruppen (die dazu in der Lage sind) anderen helfen (die darauf angewiesen sind). Es geht darum, dass derselbe Kampf gleichzeitig in verschiedenen Formen an verschiedenen Orten ausgetragen wird. Darum, dass wir alle an diesem Kampf beteiligt sind, auch wenn er die Grenzen des «eigenen» Staates überschreitet. Wenn wir uns gegen den Imperialismus, die ungerechte Ressourcenverteilung auf globaler Ebene und die Ausgrenzungsmechanismen wehren, die eine Hälfte der Menschheit als wertlos erklären, und für das Recht auf Selbstbestimmung der Völker und eine demokratische Gesellschaft kämpfen, die eine wirkliche Alternative zum Kapitalismus bietet, merken wir, dass wir grenzübergreifend miteinander verbunden sind.

Aber findest du nicht, dass das Konzept der internationalen Solidarität auch widersprüchlich ist? Das Ideal des gemeinsamen Kampfes wird doch durch ein Missverhältnis des «Gebens» und «Nehmens» getrübt, dem man sich aufgrund der globalen Ungleichheit nicht entziehen kann. So kommt es zwangsläufig zu widersprüchlichen Beziehungen, die zu einem solidarisch-kritischen Austausch führen können, aber auch stark durch Geopolitik, Paternalismus und Projektionen bestimmt sein können. Venezuela ist ein gutes Beispiel dafür. Der Chavismus war zunächst ein Hoffnungsträger für linke Bewegungen und Parteien weltweit. Mit der Wirtschaftskrise und dem zunehmend autoritäreren Regierungskurs gingen dann die Reaktionen auseinander: Die einen beschworen weiterhin «uneingeschränkte Solidarität» und verteidigten bedingungslos die venezolanische Regierung. Für die anderen war Venezuela plötzlich kein Thema mehr und sie verloren das Interesse. Wie habt ihr das in Venezuela wahrgenommen?

Ich verstehe schon, warum ein bestimmter Teil der Linken die geopolitische Perspektive priorisiert und sich unkritisch mit der venezolanischen Regierung verbündet. Denn wir werden wirklich international belagert. Ein wesentlicher Teil der Tragödien, die sich in Venezuela abspielen, begründet sich im Imperialismus.

Ich kann diese Perspektive also nachvollziehen, glaube aber, dass sie unvollständig ist und strategische Defizite aufweist. Die aktuelle Auseinandersetzung spielt sich auf der geopolitischen, aber auch auf der nationalen Ebene ab. Hier verkompliziert sich der Klassenkampf, da zu den Akteuren auch ein aufstrebendes Bürgertum gehört, das mit chavistischer Rhetorik Ungleichheiten reproduziert. Was sie verbal vor dem Imperialismus verteidigen, ist auf nationaler Ebene plötzlich nicht mehr relevant.

Eine Politik der internationalen Solidarität mit der Bolivarischen Revolution sollte solidarisch mit den fortschrittlichsten Aspekten ihres Programms sein - dem radikalen, demokratischen und sozialistischen Wandel. Es ist also konsequent, die aktuelle Belagerung direkt infrage zu stellen. Dasselbe gilt für die durch die Regierungselite bestimmten liberalen Tendenzen in der Wirtschaft und die autoritären Tendenzen in der Politik. Wir müssen uns einen eigenen Raum schaffen, um fern von «humanitären» und liberalen Diskursen Gehör zu finden und uns auch von der pessimistischen Erzählung eines Teil der autonomen Linken abgrenzen die besagt, dass sich die Mühen des venezolanischen Volkes «nicht gelohnt haben, weil sich letztendlich nur die Vergangenheit wiederholt hat: Rentismus, Klientelismus, Extraktivismus, Autoritarismus». Wir brauchen einen Diskurs, der von außen begleitet, was von der Bolivarischen Revolution an der Basis weiterlebt.

Was erhoffst du dir in dieser Situation von den linken Bewegungen in Europa?

Wie gesagt: dass sie die imperialistische Belagerung verurteilen, aber auch die durch die chavistische Regierungselite vorgegebenen liberalen Tendenzen in der Wirtschaft und die autoritären Tendenzen in der Politik. Dass sie einen diskursiven Raum schaffen, um von außen zu unterstützen, was von der Bolivarischen Revolution an der Basis weiterlebt.

Reicht es, sich selbst zu äußern oder ist es auch möglich, Räume für den Erfahrungsaustausch und gemeinsames Lernen zu eröffnen?

Damit Solidarität kritisch und reflektiert bleibt, muss sie von gemeinsamen Prinzipien, gemeinsamen Lesarten und einem Mindestmaß an Sicherheit in Bezug auf die strategische Ausrichtung ausgehen. Obwohl sich die linken Bewegungen weltweit in vielen Punkten unterscheiden, scheint mir, dass es angesichts des radikal antidemokratischen Charakter des Kapitals und seinen Auswirkungen auf das Leben vom Großteil der Weltbevölkerung große Gemeinsamkeiten gibt. Wir haben also immer noch sehr wichtige gemeinsame Prinzipien. Natürlich muss man Räume schaffen, die gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen. Manchmal erfordert dies kulturelle «Übersetzungen» – und zwar nicht nur auf sprachlicher Ebene –, um Situationen oder Ideen zu kontextualisieren. Das wäre der erste Schritt eines Austauschs, auf den wiederum ein gemeinsames Lernen auf Augenhöhe folgen könnte. Der zweite Schritt wäre natürlich, eine gemeinsame Agenda für einen gemeinsamen Kampf zu entwickeln. Die internationale Solidarität muss in diese Richtung gehen.