In der Reihe «C.H. Beck Wissen» werden umfangreiche Themen in besonders knapper Form dargestellt. Benedikt Stuchteys Gegenstand ist besonders umfangreich und komplex. Insofern sind kleine Faktenungenauigkeiten (wie beim Falklandkrieg 1982) für die Gesamteinschätzung nicht entscheidend.

Stuchtey, Historiker mit einer Professur in Marburg und zuvor u.a. am Deutschen Historischen Institut (DHI) in London tätig, ist auch als Zeitungsautor, vor allem für die FAZ, sehr präsent. In seinem aktuellen Buch schildert er in die Geschichte des britischen Empire und Commonwealth von ersten Landnahmen der Beherrschung Irlands ab 1169 und am Ende des 15. Jahrhunderts in Neufundland bis in die Gegenwart hinein. Nicht der langsame Niedergang des Empire im 20. Jahrhundert überrascht im Nachhinein, sondern vielmehr die Fähigkeit Großbritanniens, sich mit seinen vergleichsweise kleinen Kernressourcen der britischen Inseln einen so großen Teil der Welt – nach dem Ersten Weltkrieg rund ein Viertel der Erde – beherrscht oder zumindest begrenzt kontrolliert zu haben. Dies war nur möglich, in dem, neben der selbstverständlich auch im britischen Imperialismus und Kolonialismus zentralen wirtschaftlichen Ausbeutung und dafür eingesetzten systematischen Gewalt, sehr unterschiedliche, oft dezentrale und indirekte, Herrschaftsformen angewendet wurden. Das britische Empire konnte so lange Zeit eine Überdehnung seiner knappen Ressourcen vermeiden, indem es etwa mit lokalen Eliten kooperierte und beispielsweise in Südasien auch eine bewusste «Teile und Herrsche»-Politik betrieb. Das für die britische Geschichte seit dem 16. Jahrhundert so typische Zusammenspiel von früher privatkapitalistischer Initiative und begrenzter, aber wirkungsvoller staatlicher Intervention zeigte sich in der kolonialen Expansion besonders deutlich.

Die Royal Navy blieb bis in das 20. Jahrhundert hinein die wichtigste Konstante des Empire. Demgegenüber war die erst im 19. Jahrhundert schrittweise geschaffene zentrale Kolonialverwaltung in London vergleichsweise klein.

Das Empire, so Stuchtey, habe es nicht gegeben, vielmehr bis 1931 sehr fragmentierte Ausformungen. Die «Glanzzeit» dieses britischen Imperiums habe zwischen 1776 und 1931 gelegen. Die britische politische und wissenschaftliche Diskussion habe eine Vielzahl von divergierenden Imperialismustheorien hervorgebracht, so diejenige von John Hobson, auf die sich auch Lenin und Luxemburg bezogen, die von Stuchtey jedoch am auslösenden Beispiel des Burenkrieges als unterkomplex kritisiert wird. Das Empire habe nicht zuletzt extreme gewaltförmige Züge getragen, von Vertreibungen über Hungersnöte bis hin zu direkter Gewalt. Es sei jedoch zu einfach, diese Geschichte binär auf eine solche von Herrschenden und Beherrschten zu reduzieren.

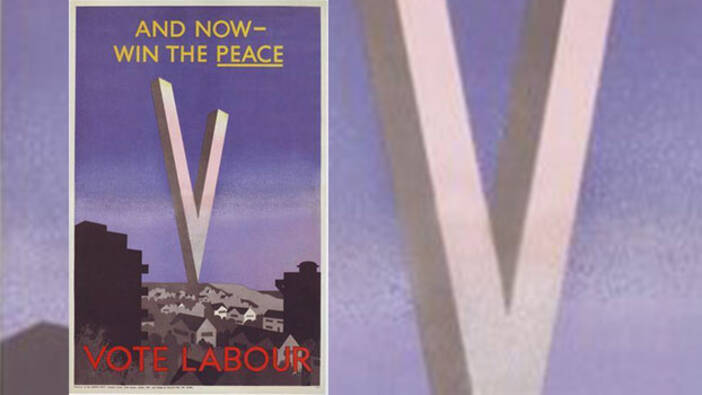

Der vermeintliche Höhepunkt des Empire nach dem Ersten Weltkrieg ist gleichzeitig der Beginn seines Niedergangs. Brutale Gewalt, wie im indischen Amritsar 1919 oder im Mandatsgebiet des Irak 1922, verstärkten den Widerstand, während die Überdehnung der britischen ökonomischen Ressourcen, der Aufstieg der USA, die sozialen Verwerfungen in Großbritannien und schließlich der Kampf gegen den neuartigen Vernichtungsimperialismus Nazi-Deutschlands den imperialen Abstieg unausweichlich machten. In dieser Abstiegsdynamik findet sich auch einer von mehreren Gründen, warum Teile der konservativen Eliten in den 1930er Jahren auf eine Politik des «Appeasements» gegenüber Nazi-Deutschland setzen: Sie fürchteten den beschleunigten Niedergang des Empire, einen Ausbau des Sozialstaates und eine politische Machtteilung mit der Arbeiter:innenbewegung als Preis für einen Krieg gegen die deutsche Aggression. So sollte es dann auch ab 1939/40 kommen.

Das britische Empire hätte jedoch kaum so lange bestehen können, wenn es ausschließlich auf Ausbeutung und Gewalt durch Großbritannien beruht hätte. Stuchtey bezeichnet das Empire als einzigartig darin, « (…) wie in einem Lehrbuch alle Formen der Kolonisation in sich verein zu haben: (1) Stützpunktkolonien wie Aden, Honkong, Malta und Gibraltar; (2) Beherrschungskolonien wie Britisch-Indien; (3) Siedlungs- und Plantagenkolonien wie Irland, Jamaika, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika und Südrhodesien; (4) Mandatsgebiete wie Palästina und Irak; (5) Protektorate wie Ägypten und Sansibar; (6) ein Kondominium mit Frankreich wie die Neuen Hebriden. » (S. 120). Stuchtey verweist darüber hinaus auch darauf, dass sich die postkoloniale Debatte noch zu sehr auf das verbrecherische «Vermächtnis der Sklaverei» beschränke, zu wenig jedoch auf die Muster und Formen der imperialen Herrschaft und Durchdringung.

An dieser Stelle sei auch auf zwei weitere, umfangreichere Publikationen zum Gegenstand verwiesen. Peter Wende, ehemaliger Leiter des DHI in London, legte bei Beck «Das Britische Empire. Geschichte eines Weltreiches» (München 2016, zweite Auflage) vor. Caroline Elkins Veröffentlichung «Legacy of Violence: A History of the British Empire» (New York 2022) fand in der angelsächsischen Welt, also einem Erbe des Empire, eine große Resonanz.

Benedikt Stuchtey: Geschichte des Britischen Empire; C.H. Beck Verlag, München 2021, 128 Seiten, 9,95 EUR