Die EU-Handelspolitik steht seit 2015 unter dem Motto «Handel für alle». Angesichts des Inhalts der circa 20 Abkommen, die die Europäische Kommission derzeit – mit viel Eifer und offensichtlicher Eile – auszuhandeln bestrebt ist, sollte das Credo allerdings eher «Freihandel mit allen» heißen. Aber selbst das greift genau genommen noch zu kurz. Denn bei diesen Verhandlungen geht es um weit mehr als nur handelspolitische Vereinbarungen. Es geht um das Festhalten an einer neoliberalen Variante der Globalisierung, bei der insbesondere die merkantilistisch orientierten großen EU-Mitgliedsstaaten – allen voran Deutschland – bemüht sind, nicht nur wachsende Handelsbilanzüberschüsse gegenüber dem Rest der Welt zu erzielen, sondern auch weiterhin allein die Spielregeln zu bestimmen, wirtschaftspolitische Standards zu setzen und diese auf möglichst lange Zeit festzuschreiben. Angesicht der aktuellen Entwicklungen, die mit dem breiten Widerstand gegen TTIP (der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA) und TISA (Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) einen vorläufigen Höhepunkt erreichten, und die infolge der America-First-Strategie des US-Präsidenten durch neue handelspolitische Konflikte gekennzeichnet sind, steht jedoch die bisherige Freihandelsstrategie auf der Kippe, sodass die EU-Kommission derzeit versucht, möglichst rasch noch möglichst viele Freihandelsfakten zu schaffen, bevor Varianten einer eher protektionistischen Politik weltweit an Einfluss gewinnen.

Es geht um weit mehr als Handel, nämlich um eine dauerhafte neoliberale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik

Im Kern folgt das 2015 verkündete neue Paradigma, das laut EU-Kommission auf mehr Wirksamkeit, Transparenz und Werte setzt, jedoch den Grundzügen, die die EU bereits 2006 postulierte und die damals unter «Global Europe» firmierten. Nach wie vor besteht das Ziel der EU-Handelspolitik darin, die EU zum «wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt» zu machen (European Union 2006). Die dahinterstehende Exportstrategie kann freilich nur funktionieren, wenn weltweit Freihandel und liberale Marktöffnung als wirtschaftspolitische Dogmen anerkannt werden.

Die Welthandelsorganisation (WTO), die dafür eigentlich 1994 als eine Art globale Liberalisierungsagentur geschaffen wurde, erwies sich infolge des hinhaltenden Widerstands der Entwicklungsländer als immer weniger zweckdienlich. Deshalb wurde zunächst ein Prozess in Gang gesetzt, in dem mithilfe der Schaffung von sogenannten Mega-Regional-Abkommen (wie TTIP oder die Transpazifische Partnerschaft – TPP) versucht wurde, globale Standards – auch gegen die stärker werdende Konkurrenz aus den sogenannten BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) – im Interesse von USA und EU zu bestimmen und weltweit durchzusetzen.

Diese Strategie ist mit dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident vorläufig ins Stocken geraten, weil die Trump-Administration durch den rigorosen Einsatz einer aggressiven Schutzzollpolitik bestrebt ist, das bestehende multilaterale Handelsregime zum Vorteil für die USA umzugestalten und dafür die bisher von den G-7-Ländern einvernehmlich verfolgte Handelsdoktrin in eine America-First-Freihandelsordnung zu verwandeln. Wie auch die Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) beweist, geht es Trump mitnichten um irgendeine progressive Reform des multilateralen Handelsregimes, sondern schlicht um Fortführung des bisherigen Systems unter offener US-amerikanischer Dominanz, was nichts anderes heißt als Neoliberalismus plus politische Unterwerfung der Handelspartner unter die Interessen der USA.

Damit droht das Ende einer Ära, in der die Orientierung auf Exportsteigerung und Leistungsbilanzüberschüsse das alles beherrschende außenwirtschaftliche Axiom war. Dies würde auch dem Bestreben ein Ende setzen, die Weltwirtschaft in eine Arena zu verwandeln, in der sich Konzerne ungehindert und profitabel bewegen können. Das wiederum hat die EU-Kommission offenbar motiviert, noch schnell möglichst viele und möglichst umfassende Freihandelsverträge einer «neuen Generation» mit möglichst vielen Ländern und möglichst langer Dauer aufzulegen. Mit diesen umfassenden Abkommen soll vor allem Folgendes erreicht werden:

- Die Festschreibung einer liberalen Wirtschaftsordnung, in der der Marktzugang für ausländische Unternehmen umfassend gewährleistet ist, insbesondre durch Beseitigung von Zollschranken, Aufhebung von Restriktionen im öffentlichen Beschaffungswesen sowie in Bezug auf Dienstleistungen und Agrarmärkte und die weitgehende Kommerzialisierung von Infrastrukturen sowie Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge.

- Die Vereinheitlichung von Standards und die Beseitigung «nichttarifärer Handelshemmnisse» im Wege «regulatorischer Kooperation», das heißt durch die vorauseilende und bevorzugte Mitwirkung von transnationalen Konzernen bei der Erarbeitung neuer gesetzlicher Regelungen.

- Die Absicherung der Profiterwartungen ausländischer Investoren durch die vertragliche Verankerung von Sonderklagerechten oder die Schaffung eines multilateralen Investitionsgerichtshofs.

Die Absicht, mit derartigen Vereinbarungen eine langfristige und möglichst unumkehrbare Öffnung der Wirtschaften außereuropäischer Länder für eine EU-Exportoffensive zu erreichen, wird auch darin deutlich, dass in der Regel sogenannte «Sperrklinkenklauseln» vereinbart werden – das heißt zwar sind stets weitergehende Zollsenkungen und Privatisierungen möglich, aber einmal verabredete Zollsenkungen oder die vollzogene Privatisierung von Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge dürfen nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Was der Zugriff auf Erdöl in der Vergangenheit war, könnte in Zukunft die digitale Bereitstellung von Dienstleistungen und die Kontrolle von Daten sein

Neben regulatorischer Kooperation und Sonderklagerechten, die inzwischen große öffentliche Aufmerksamkeit erregen und massiv in der Kritik stehen, zeichnen sich vor allem hinsichtlich des weltweiten Zugriffs auf Energie und Rohstoffe, im Internethandel (E-Commerce), auf den Dienstleistungsmärkten sowie beim Handel mit sogenannten Umweltgütern bedenkliche Trends in der EU-Handelspolitik ab.

In Bezug auf den Handel mit Energieträgern und Rohstoffen soll offenbar möglichst viel beim Alten bleiben. Insbesondere betrifft dies die Bemühungen, das Rohstoffangebot auf dem Weltmarkt stabil sowie die Preise niedrig zu halten. Für Ersteres soll ein nicht zuletzt in den sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (auch bekannt als Economic Partnership Agreements – EPAs) verankertes «Verbot» von Exportsteuern und die Aufrechterhaltung der überkommenen internationalen Arbeitsteilung sorgen. Letzteres wird unter anderem mittels sogenannter «Konfliktrohstoffe» bewerkstelligt (Coltan aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo, «Blutdiamanten» aus Simbabwe oder Erdöl, das vom Islamischen Staat auf den Weltmarkt gebracht wird). Die auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen lange geforderte und seit Juni 2017 in Kraft gesetzte EU-Verordnung zu Konfliktmineralien entfaltet keineswegs nur die Wirkung, dass Rohstoffe aus bestimmten Regionen nicht mehr aufgekauft und eingesetzt werden. Wäre dem so, würde die Förderung in Konfliktgebieten rasch zum Erliegen kommen. Mit ihrer Klassifizierung als Mineralien, die in Konfliktregionen unter zweifelhaften Bedingungen gefördert werden, werden diese Produkte faktisch illegalisiert und so ihr Preis gesenkt. Denn gekauft werden diese Rohstoffe auch weiterhin – oft vermittelt über viele Zwischenhändler, die wiederum helfen, ihre tatsächliche Herkunft zu verschleiern.

Ein weiteres hoch sensibles Gut, für das die EU unter allen Umständen den Weltmarkt offenzuhalten versucht, sind die als Seltene Erden bezeichneten Mineralien, die oft zwar nur in kleinsten Mengen in Hightechprodukten eingesetzt werden, ohne die diese Erzeugnisse allerdings nicht funktionieren würden. Zu den Seltenen Erden werden 17 Metalle gezählt: Scandium, Yttrium und Lanthan sowie die 14 im Periodensystem auf das Lanthan folgenden Metalle, die sogenannten Lanthanoide. Die Förderung dieser Substanzen ist sehr aufwendig und oft mit erheblichen Umweltschäden verbunden. Seitdem China, mit einem Weltmarktanteil von circa 97 Prozent, im Jahr 2010 den Export stark eingeschränkt hat, sind die Industriestaaten hochgradig alarmiert und versuchen fieberhaft neue Fördergebiete zu erkunden. Die in Bezug auf Umweltbelange und Ressourcenschonung beste Lösung bestände allerdings in einer drastischen Verbesserung der Recyclingquote; bisher wird aber mehr als die Hälfte des Elektroschrotts in Deutschland gar nicht recycelt.

Wenn es um die Zukunft des Handels geht, macht ein neues Zauberwort immer öfter und immer euphorischer die Runde: E-Commerce (digitale Wirtschaft; elektronischer Handel). Der kürzlich veröffentlichte Welthandelsbericht 2018 der WTO trägt etwa den vielsagenden Titel: «Die Zukunft des Welthandels: Wie digitale Technologien die globale Wirtschaft verändern werden» (WTO 2018). Befürchtungen, dass schon bald die GAFAs dieser Welt (Google, Amazon, Facebook, Apple) alles über alle wissen und mithilfe von Big-Data-Plattformen die (Handels-)Welt verändern werden, haben weltweit die Zivilgesellschaft auf den Plan gerufen. Insofern ist die am 24. Mai 2018 in Kraft gesetzte Europäische Datenschutzgrundverordnung – angesichts der ansonsten zuverlässig neoliberal ausgerichteten EU-Kommission – ein erstaunlicher und überaus begrüßenswerter Fortschritt, der allerdings nicht den Blick dafür verstellen darf, dass der Kampf um die Daten, deren Erhebung und unregulierter, grenzüberschreitender Transfer sowie die Durchsetzung von Transferverboten für sensible Daten (Lokalisierungszwang z.B. für gesundheits- oder sozialversicherungsrelevante Informationen) noch lange nicht gewonnen sein dürfte. Die großen Internetkonzerne versuchen schon heute mit allen Mitteln (der regulatorischen Kooperation), eine durchgreifende staatliche Regulierung, wie sie unter anderem durch sogenannte Safeguard-Klauseln in Handelsabkommen erreicht werden könnte, sowie eine Besteuerung von via Internet gehandelten Gütern und Dienstleistungen zu verhindern.

Zwei weitere, für die zukünftige arbeitsteilige Weltwirtschaftsstruktur wichtige Aspekte können hier nur kursorisch erwähnt werden. Zum einen der Umstand, dass ein wachsender über Internet vermittelter Handel von Gütern und Dienstleistungen eine Explosion der Anforderungen an nationale und regionale Logistiknetzwerke ausgelöst hat. Damit verbunden ist nicht selten eine «UBER-isierung» dieses Bereichs (nach der Internetplattform Uber, die vor allem als Vermittler von Taxidiensten bekannt wurde); das heißt die Rekrutierung Abertausender, höchst prekär bezahlter Dienstleister*innen (Fahrer*innen, Bot*innen, Abfertigungspersonal in gigantischen Logistikzentren), die auf Abruf ohne jede soziale Absicherung stets einsatzbereit sind und ohne die die extrem kurzen Lieferzeiten, die als wesentlicher Anreiz für elektronischen Handel gelten, niemals möglich wären. Zum anderen wird sich die Kontrolle von transnationalen Fertigungsketten immer mehr dorthin verlagern, wo die technologischen Kernkomponenten des jeweiligen Produkts (weiter-)entwickelt werden und wo das gesamte digitale Produktions- und Funktionsmanagement stattfindet. Die Kontrolle der Kerntechnologie entscheidet darüber, wer Produzent und wer Zulieferer ist – und damit wer dem Preisdruck ausgesetzt ist, den die Hersteller auf die Zulieferer gemeinhin ausüben. Wenn sich also die Produktion und die Setzung von Produktionsstandards für Elektromotoren in der Automobilindustrie nach Asien verlagert (weil dort vor allem infolge staatlicher Regulierung elektrisch angetriebene PKWs bald das Gros der Verkäufe ausmachen werden) und wenn sich die führenden Softwareentwickler für selbstfahrende PKWs überwiegend in Nordamerika befinden, dann kann es gut sein, dass sich die stolzen PKW-Bauer Deutschlands schon bald in der untergeordneten Rolle von Zulieferern wiederfinden werden.

Allein der Umstand, dass das Handelsreferat des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bereits im März 2017 in einem Konzeptpapier den Versuch unternommen hat, das Programm der EU zur Unterstützung beim Ausbau der Handelsinfrastruktur mit den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen der UNO (Sustainable Development Goals – SDGs) zu harmonisieren, zeigt, dass Umweltbelange in den künftigen Handelsbeziehungen eine wachsende Rolle spielen werden. Die Bemühungen der EU, gemeinsam mit anderen WTO-Mitgliedern ein plurilaterales Umweltgüterabkommen (Environmental Goods Agreement – EGA) als erstes Regelwerk für die Verringerung von Handelsbarrieren speziell für umweltfreundliche Güter abzuschließen, liegen allerdings seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump auf Eis.

In diesem Bereich geht es darum, eine Liste von Gütern zu vereinbaren, für die zukünftig die Zölle weitgehend gesenkt und letztendlich komplett beseitig werden sollen. Bei diesen Waren handelt es sich natürlich nicht – wie vielleicht vermutet werden könnte – um frische Luft, sauberes Wasser, intakte Landschaft, gesunden Wald oder fischreiche Meere, sondern um eine Vielzahl von Erzeugnissen und Dienstleistungen mit durchaus dubiosen Umweltwirkungen, die dem Bundesamt für Statistik der Schweiz zufolge «dem Schutz der Umwelt oder dem Erhalt der natürlichen Ressourcen dienen». Das können Gasheizungssysteme und Dämmstoffe zur Gebäudeisolation genauso sein wie Fahrräder, Holzprodukte, Chemikalien und Mikroorganismen(!), die etwa zwar die Zersetzung von Plastikmüll befördern, aber selbst – als künstlich geschaffene Lebensformen – keineswegs unbedenklich sind. Ein wesentlicher, für den Handel insbesondere vieler Entwicklungsländer wichtiger Aspekt ist dabei der, dass unter dem Rubrum «Umweltgüter» zukünftig auch die Herstellungsverfahren eines Produkts eine Rolle spielen könnten. Im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), das im Rahmen der WTO fortgeführt wird, werden bislang Produkte völlig unabhängig von der Art und Weise ihrer Erzeugung (also auch ohne Ansehen der Umweltverträglichkeit der Produktion oder z.B. des Einsatzes von Kinderarbeit) klassifiziert. Die Einführung von Umwelt- und Sozialstandards in der Produktion von Gütern, um die Bedingungen zu bestimmen, unter denen diese Waren gehandelt werden können, kommt der Einführung von nichttarifären Handelshemmnissen gleich. Diese können –wie bereits in Bezug auf die sanitären und phytosanitären Standards (SPS), die die EU für die Einfuhr zum Beispiel von Frischfleisch setzt – zu wesentlichen Erschwernissen für die Teilnahme von Ländern des globalen Südens am Handel mit der EU führen.

In all diesen – hier nur sehr verkürzt umrissenen – Bereichen ist die EU-Handelspolitik durchaus zwiespältig. Einerseits dient sie dem Schutz EU-einheimischer Industrien, der Sicherung von deren Rohstoffbezugsquellen, der Absicherung von Profit- und Liberalisierungsbestrebungen aufstrebender Akteure in der digitalen Wirtschaft sowie dem Versuch, Umweltstandards für Produkte heraufzusetzen– auch um aufkommende BRICS-Konkurrenten auszuschalten. Andererseits werden damit allerdings nicht nur Profitinteressen und Expansionsbestrebungen des Kapitals bedient, es wird auch den Interessen der EU-Bevölkerung am Erhalt von Arbeitsplätzen, an mehr ökologisch hergestellten Produkten und an der Einhaltung von Sozialstandards weltweit Rechnung getragen. Nicht zuletzt deshalb sollen möglichst viele Freihandelsabkommen zu Bedingungen der EU geschlossen werden.

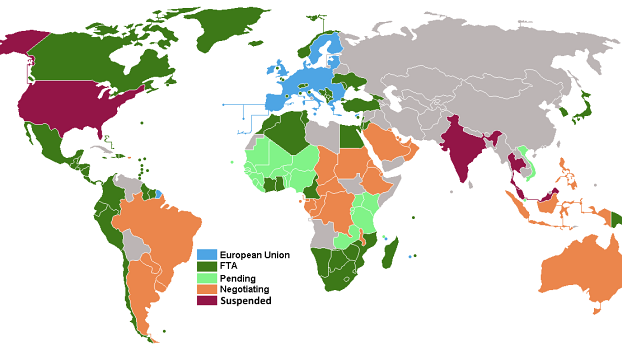

Ein weltumspannendes Netzwerk von Freihandelsverträgen ist das Ziel, aber die Verhandlungen verlaufen zäh und die Ergebnisse bleiben unter den Erwartungen oder erweisen sich als Pyrrhussiege

Die bereits seit einigen Jahren virulente Diskussion über die destruktiven Langzeitwirkungen von wachsenden Leistungs- und insbesondere Handelsbilanzungleichgewichten hat an Schärfe gewonnen. Grund dafür ist nicht zuletzt die wachsende Polarisierung innerhalb der EU und vor allem innerhalb der Eurozone, in der die sogenannten Südländer (insbesondere Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und manche zählen inzwischen Frankreich dazu) zunehmend marginalisiert werden, während der «Exportweltmeister» Deutschland und die Benelux-Staaten ihren Entwicklungsvorsprung vergrößern. Überall in der Welt wächst allerdings der Widerstand gegen bedingungslosen Freihandel. Insgesamt ist es nicht ausgeschlossen, dass die Ära eines von neoliberalen Politiken befeuerten Freihandels zu Ende geht und durch eine Wiederbelebung von eher nationalstaatlicher Wachstums- und Industriepolitik, verbunden mit verstärkter staatlicher Regulierung der Außenwirtschaftsbeziehungen, ersetzt wird. Deshalb versucht die EU in möglichst vielen Bereichen (z.B. bei der Liberalisierung der öffentlichen Beschaffungsregimes) noch schnell Fakten zu schaffen – mit durchwachsenen Resultaten.

Eine wichtige Entscheidung hat sich die EU quasi selbst eingebrockt. Als es im Vorfeld des Abschlusses von CETA (Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen; Comprehensive Economic and Trade Agreement) zwischen der EU und Kanada zum massiven Anwachsen des Widerstandes kam, bat die EU-Kommission den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um eine Beurteilung, ob dieses Ankommen den EU-Mitgliedsländern einzeln zur Billigung vorgelegt werden muss. Der EuGH verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass Investitionen immer in die Kompetenz der Mitgliedsländer fallen, sodass immer dann, wenn Freihandelsverträge auch Investitionsschutzklauseln (sogenannte Investor-Staat-Streitbeilegungsvereinbarungen – englisch abgekürzt ISDS) enthalten, diese Abkommen den Parlamenten der EU-Mitgliedsländer zur Ratifizierung vorgelegt werden müssen. Folglich werden derartige ISDS-Klauseln zukünftig wohl aus EU-Freihandelsverträgen verschwinden, um deren Inkraftsetzung qua Ratifizierung durch das Europaparlament nicht zu verzögern. Übrigens wurden auch aus dem neu verhandelten Abkommen zwischen Mexiko, den USA und Kanada (USMCA oder auch NAFTA 2.0) ISDS-Klauseln weitgehend entfernt, weil sie – nach Auffassung von Trump & Co. – US-Firmen in der Regel benachteiligen.

In Asien verhandelt die EU nach dem faktischen Scheitern des Abkommens mit der ASEAN-Gruppe zurzeit nur noch bilaterale Abkommen mit Vietnam, Indonesien und Singapur. Abgeschlossen wurde indes im Juli 2018 das Abkommen mit Japan (JEFTA), das nach Angaben der EU wertmäßig immerhin 30 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts umfasst. Obwohl dieses Freihandelsabkommen schon deshalb weniger problematisch ist, weil die Vertragspartner ein ähnliches Entwicklungsniveau haben, finden sich eine ganze Reihe bedenklicher Abmachungen, die durchaus die Entscheidungsfreiheit von Regierungen der Vertragsstaaten bezüglich der Bereitstellung von Gütern der öffentlichen Daseinsfürsorge unterlaufen können.

Mit Blick auf die AKP-Staaten (die ehemaligen Kolonien Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens und Portugals in Afrika, der Karibik und dem Pazifik) versuchte die EU nach der Gründung der WTO (1994) und dem Abschluss des sogenannten Cotonou-Abkommens (2000), die Wirtschaftsbeziehungen auf eine WTO-konforme, das heißt freihandelsbasierte, Grundlage zu stellen. Zwar wurden in einem Verhandlungsmarathon, der sich über 15 Jahre hinzog, schlussendlich – nicht zuletzt infolge massiven, erpresserischen Drucks der EU-Kommission – Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) paraphiert, aber nur die wenigsten sind bisher zur Anwendung gelangt. Das Karibik-EPA (CARICOM) wird seit 2007 und das SADC-EPA (südliches Afrika) seit 2016 – allerdings eingeschränkt – umgesetzt. Seitdem jedoch selbst Bundeskanzlerin Merkel im Juni 2017 im Vorfeld des G-20-Gipfels und unter dem Eindruck massiver zivilgesellschaftlicher Proteste eingeräumt hat, dass die EPAs mit Afrika «so nicht richtig» seien und womöglich neu verhandelt werden müssten, hat auch der Eifer der EU-Kommission, eine Umsetzung der EPAs gegebenenfalls zu erzwingen, deutlich nachgelassen. Offenbar konzentriert sich die EU jetzt auf die seit September 2018 laufende Neuverhandlung des AKP-EU-Vertrages (Post-Cotonou-Abkommen).

In Lateinamerika – mit Bezug auf Mexiko und Mercosur – ist die Lage ähnlich verfahren. Das Abkommen mit den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay) kommt nicht voran. Von besonderer Bedeutung sind der Agrar- und Lebensmittelhandel, denn bereits jetzt kommt der Großteil der EU-Agrar- und Lebensmittelimporte von dort. Dabei sind nicht zuletzt die Quotenforderungen des Mercosur bei (Rind)Fleischexporten in die EU von Bedeutung – nicht nur für die Erzeuger in der EU, sondern auch hinsichtlich der besorgniserregenden Umweltbelastungen, unter denen die Massenproduktion von Fleisch in Lateinamerika stattfindet. Die Verhandlungen über ein Abkommen mit Mexiko, das sehr breit angelegt ist – von Warenhandel über Dienstleistungen bis zu SPS – sind ebenfalls ins Stocken geraten, wahrscheinlich auch unter dem Eindruck der von Donald Trump und der US-Administration forcierten Neuverhandlung des NAFTA-Vertrages. Ob das wesentliche Ziel Mexikos, die Diversifizierung seiner Absatzmärkte, durch einen Freihandelsvertrag mit der EU erreicht werden kann, bleibt vorerst abzuwarten. Das Freihandelsabkommen der EU mit Peru und Kolumbien wird seit 2013 vorläufig angewandt. Ecuador ist diesem Abkommen im November 2016 beigetreten.

Eine Einschätzung der EU-Handelsstrategie nach Weltregionen kann nicht an der Feststellung vorbei, dass sich die globale Durchsetzung von Freihandelsvereinbarungen um jeden Preis – auch mit ausgefeilten Winkelzügen in Verhandlungen und (politisch-diplomatischer) Erpressung – nur bedingt und wohl nur zeitlich begrenzt erreichen lässt. Die Widerstände wachsen erkennbar, allerdings nicht nur im linken Lager, sondern auch bei der einst unverbrüchlich verbündeten US-Administration. Im eskalierenden Handelskonflikt mit den USA versucht die EU nun, das westliche Bündnis und seine Freihandelsorientierung mithilfe eines gemeinsamen Feindes zu retten. Dieser Feind heißt China.

Gesellschaft, Wirtschaft, Handel – worauf es aus linker Perspektive wirklich ankommt

«Freihandel ist der Protektionismus der Mächtigen» (Vandana Shiva). In der Tat haben die heutigen Freihandelsbefürworter im Zuge ihres eigenen Aufstiegs zu Industrienationen nie freien Handel praktiziert. Und sie praktizieren ihn bis heute nicht, was ein Blick auf das ausgeklügelte Zollregime der EU nur allzu deutlich zeigt – wo immer auch nur im Ansatz unerwünschte Konkurrenz auftaucht, werden sofort die Marktzugangsrestriktionen verschärft.

Dieses Argument bezüglich der Scheinheiligkeit der Freihandelsapologetik wird von Kritiker*innen bereits seit Langem immer wieder vorgebracht – jedoch ohne viel Erfolg. Ähnlich erfolglos sind die allenthalben anzutreffenden Forderungen nach einem fairen und/oder gerechten (oder noch besser faireren und gerechteren) Welthandel. Denn unter gerecht wird in der internationalen Arena gemeinhin das verstanden, was vertraglich vereinbart (verrechtlicht) wurde. Und fair bezieht sich lediglich darauf, dass die vereinbarten Spielregeln – nach Ermessen einer Schiedsperson oder eines Schiedsgerichts – für alle Beteiligten gleich angewandt werden. Mit derartigen Forderungen nach mehr Gerechtigkeit und mehr Fairness können die Regierenden (nicht nur in der EU) gut leben und sich sogar an die «Spitze der Bewegung» stellen.

Nötig ist eine grundsätzliche Kritik der EU-Handelsdoktrin in der umfassenden Form, wie sie selbst angelegt ist – nämlich als der Versuch, ein neoliberales Wirtschaftsmodell zu verewigen. Eine Kritik dieser Doktrin muss dabei zunächst darauf zielen, Handel an den Platz (zurück) zu setzen, der ihm eigentlich in arbeitsteiligen Wirtschaftsbeziehungen zukommt. Er ist nicht das Vehikel zur Durchsetzung einer Wirtschaftsordnung, sondern ein Mittel zur Steigerung der Effizienz und Suffizienz einer Volkswirtschaft. Seine Wirkungen sind daher nicht (allein) auf die Steigerung der Produktivität gerichtet, sondern auch auf die Verbesserung der Lebensumstände aller.

Deshalb sollte der gegenseitige Vorteil der Handeltreibenden zum Maßstab für den Umfang und die Art der gegenseitigen Handelsbeziehungen werden. Das wiederum muss unter Umständen, wenn es um die Beförderung überlebensnotweniger Zwecke geht – wie etwa den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft –, auch den bewussten Verzicht auf, ohnehin oft nur durch (koloniale) Gewalt erworbene und durch freie Konkurrenz unter Ungleichen verstärkte strukturelle Vorteile geschehen.

Handelsabkommen müssen zudem leichter revidierbar werden. Die nahezu unabänderliche Festschreibung von geschützten und liberalisierten Wirtschaftsbereichen, wie sie etwa Bestandteil der EPAs ist, verhindert im Kern die Nutzung von Entwicklungspotenzialen, die sich möglicherweise aus zukünftigen technologischen, aber auch weltwirtschaftlichen Veränderungen ergeben. Statt Spielräume für Veränderungen offenzuhalten, wird versucht, den einseitig vorteilhaften Status quo zu verewigen. Ähnliches deutet sich auch beim E-Commerce an. Die globale Nutzung seiner Vorteile verlangt früher oder später nach einer globalen Umverteilung der Produktionsstandorte auf der Basis von Technologietransfer; statt des Versuchs, Milliarden kleinster Paketsendungen mittels ausgefeilter Logistik innerhalb von wenigen Stunden weltweit an Kund*innen auszuliefern. Wenn alle Produkte überall zu einheitlichen Standards verfügbar sein sollen, kann das nur umweltverträglich über die Verlagerung der Produktion in die Nähe der Verbraucher*innen geschehen.

Abschließend bleibt festzustellen: Der sogenannte Freihandel ist eine Schimäre, die es so historisch nie gab. Selbst in der klassischen Begründung der Freihandelstheorie durch David Ricardo ist diese an Funktionsbedingungen geknüpft, die heute völlig irreal sind: ausgeglichene Bilanzen, keine internationale Mobilität des Kapitals sowie freiwillige Spezialisierung auf komparativ vorteilhafte Produkte. Wenn Staaten zum gegenseitigen Vorteil miteinander Handel treiben sollen, dann brauchen sie sowohl Spielräume für eigene industriepolitische Strategien (damit verbunden die bewusste Abschottung von Wirtschaftssektoren) und die Kontrolle über die notwendigen währungspolitischen Ausgleichsmechanismen, insbesondere den Wechselkurs.

Diese Einsichten sind nicht neu, aber offenbar politisch nur schwer wählermobilisierend zu vertreten. Das hängt auch damit zusammen, dass Veränderungen in der gegenwärtigen internationalen Wirtschaftsordnung unausweichlich Konsequenzen für Arbeitsplätze und Industriestrukturen und damit für die Lebensumstände von Menschen haben. Auch deshalb sind pauschale Forderungen nach mehr Gerechtigkeit und Fairness in Politik wie Zivilgesellschaft so en vogue – notwendig wäre indessen mehr Bereitschaft zu solidarischer Berücksichtigung der Lebensinteressen Subalterner in Nord und Süd, denn davon hängt schlicht unser aller Zukunft ab.

Arndt Hopfmann ist handels- und wirtschaftspolitischer Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er arbeitet im RLS-Büro in Brüssel.

Literatur

- European Commission, 2015: Trade for all. Towards a more responsible trade and investment policy

- European Union 2018: Consequences of US trade policy an EU-US trade relations and the global trading system. Policy Department Study, November 2018-PE 603882, (EP/EXPO/B/FWC/2013-08/Lot3/07)

- European Union 2006: Global Europe: Competing in the World

- Forum Umwelt und Entwicklung, 2018: Trade for all – Handel für alle?

- Foodwatch/Powershift, 2018: Handel um jeden Preis?

- Oekom e.V. (Hg.), 2018: Gerechte Weltwirtschaft. Wege aus der Freihandelsfalle, in: Politische Ökologie, 36. Jg., Juni 2018.

- Germanwatch, 2018: Konfliktminieralien. EU-Verordnung droht an mangelhafter Umsetzung zu scheitern

- GUE/NGL, 2017: Making Sense of JEFTA

- Labour Party, 2018: Just Trading. What would a just trading system look like?

- Mooney, Pat/ETC Group, 2018: Blocking the Chain. Konzernmacht und Big-Data-Plattformen im globalen Ernährungssystem, Rosa Luxemburg Stiftung, Reihe Studien, Berlin

- PowerShift, 2017: Making Sense of CETA – CETA lesen und verstehen

- Socialist&Democrats in European Parliament (eds.) 2018: For the many, not the few. Towards a progressive model for international trade and investment, December 2018

- Schäfer-Gümbel, Thorsten et al., 2018: Fair Play im Welthandel. Für eine sozialdemokratische Neuausrichtung der Handelspolitik, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin

- Simon, Gabriela, 2018: Trump, der Welthandel und die Geisterfahrer der EU

- UNCTAD, 2018: Trade and Development Report

- WTO, 2018: World Trade Report

- Beiträge auf der Website des RLS-Büros in Brüssel, fortlaufend