Stadtplanerinnen am Lehrstuhl für Städtebau und Urbanisierung der Technischen Universität Berlin in Kooperation mit der alpha nova & galerie futura haben sich aufbauend auf einen Text von Felicita Reuschling gefragt, wie eine Stadt ohne Sexismus aussehen kann. In einem Mapping-Projekt im Sommer 2020 haben sie sich zusammen mit Studierenden und Künstler*innen verschiedenen Aspekten dieses Themas gewidmet. Ein Gespräch mit Martha Wegewitz, neben Julia Köpper und Dagmar Pelger eine der Initiatorinnen des Projekts, über die stadtplanerischen Komponenten einer Sorgenden Stadt.

RLS: Leben wir denn in einer sexistischen Stadt?

Martha Wegewitz: Ja, man kann sich das in der konkreten Architektur vielleicht garnicht so vorstellen, aber Geschlechterverhältnisse spielen ja überall in der Gesellschaft eine Rolle und sind deshalb natürlich auch in die städtischen Strukturen eingeschrieben. Die meisten Planungen von Städten wurden natürlich von Männern durchgeführt und sind auch auf die Bedürfnisse von Männern ausgelegt. Schon historisch, aber auch in der neueren Geschichte, wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie das in den 50ern und 60ern mit der «autogerechten Stadt» und dem Verhältnis von Arbeiten und Wohnen war. Da war die Planung auf den Alltag der arbeitenden Männer ausgelegt. Im ganz Konkreten sind es auch schon Wohnungsgrundrisse, die eine patriarchale familiäre Struktur widerspiegeln und die Abwertung reproduktiver Arbeit zementieren. So setzt sich das in allen möglichen Bereichen der Planung fort, also dass eigentlich immer dieses Geschlechterverhältnisses überall zum Tragen kommt. Das findet heute in der Architekturlehre oder auch in der Stadtplanung nicht so viel Beachtung, da fehlt es an gesellschaftlichen und politischen Analysen und Positionierungen.

Martha Wegewitz ist Stadtforscherin und Urban Designerin. Sie arbeitet zu den Schwerpunkten kooperative Prozesse in der Stadtentwicklung, räumliche Selbstorganisationsprozesse und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Sie beschäftigt sie sich im Rahmen von Lehre, Forschung und Aktivismus mit Obdach- und Wohnungslosigkeit sowie feministischen Analysen von Stadt, Raum und Planung.

Ein wichtiges feministisches Thema ist die Sorgearbeit, was im Projekt ja auch eine Rolle gespielt hat. Was hat Care mit Stadtplanung zu tun?

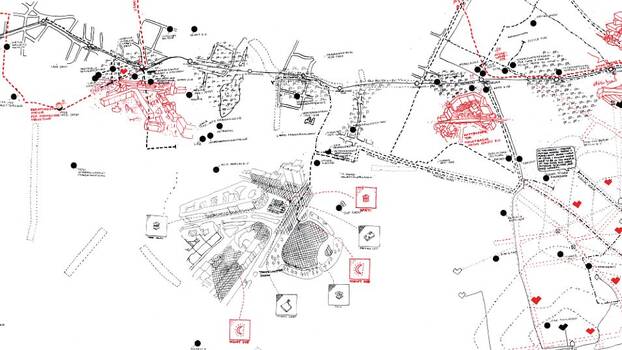

Im Rahmen des Projekts hat sich eine Studierendengruppe über ein Mapping im Stadtteil Wedding mit Räumen und Formen des Sorgetragens auf der Kiez-Ebene beschäftigt. Da wird eigentlich klar, dass Raum, das Verfügen und die Gestaltung von Raum, natürlich viel damit zu tun hat, wie Sorgearbeit durchgeführt werden kann. Jetzt rein infrastrukturell, aber natürlich auch bestimmt durch die Eigentumsverhältnisse und eben die Gestaltung. In der Recherche ging es viel um selbstorganisierte Sorge, die dort in diesem Kiez die unvollständigen Strukturen von staatlicher und auch von privatwirtschaftlicher Versorgung mit Betreuungs- und Sorgeangeboten ergänzt. Dabei wurde klar, dass vor allem diese vergemeinschaftliche Sorgearbeit vor allem im Planungsdiskurs keine Rolle spielt. Es ist ganz interessant, dass eigentlich kaum Räume bereitstehen, um gemeinsam Sorge tragen zu können. Das kommt daher, dass sowieso kaum Räume für nicht-kommerzielle Zwecke zur Verfügung stehen, und es durch die erhöhten Preise vor allem für Gewerberäume ja immer weniger werden. Die meisten Menschen haben natürlich auch in den teuren kleinen Wohnungen keinen Platz, um gemeinsames Sorgetragen zu organisieren. Da wird ein starker Zusammenhang deutlich, zwischen Stadtplanung oder der Steuerrung von Raumversorgung und der Möglichkeit überhaupt andere Formen der Sorgearbeit möglich zu machen.

Sind im Mapping-Prozess auch Orte oder Momente sichtbar geworden, die bereits auf solche anderen Formen verweisen?

In dem Mapping-Prozess und der damit verbundenen Recherche, die wir über längere Zeit durchgeführt haben, kommen immer wieder solche Orte auf. Wir haben das feministische Raumsysteme genannt, die es innerhalb der sexistischen Stadt gibt, die aber auf etwas anderes schon hinausweisen. Ein Stück weit zumindest.

Eine Gruppe von Studierenden hat sich mit Vernetzungen von queeren Orten beschäftigt und da wurde eigentlich deutlich, dass es schon ein großes Netzwerk gibt, das sich auch gegenseitig unterstützt, auch gegenseitig ökonomisch oder durch Material und Werbung, aber eben auch über verschiedene Angebote und konkrete Räume so ein anderes Raumsystem schafft, das eine andere Lebensweise außerhalb der bürgerlichen Kleinfamilie und die damit notwendig werdenden anderen Formen des Sorgetragens beispielsweise für Kinder oder queere ältere Menschen ermöglicht.

Natürlich sind diese Orte dann auch immer bedroht, gerade in der aktuellen Situation durch den Immobilienmarkt und die steigenden Mietpreise. Das sind ja oft keine kommerziellen Orte. Und da ist die Frage, ob es da überhaupt eine Vorwärtsbewegung gibt. Es ist ein kleiner Einblick in das Andere, was möglich ist, aber auch das ist fragil.

Kommen wir über solche Räume zu einer Sorgenden Stadt?

Über Räume oder einen planerischen Blick werden wir die Verhältnisse natürlich nicht komplett verändern, vor allem nicht ohne die Eigentumsfrage zu stellen. Auch das grundsätzliche Problem der unbezahlten Sorgearbeit können wir nicht allein darüber lösen. Aber es muss überhaupt mal eine Möglichkeit zur Veränderung geben, zur anderen Organisierung, einer Vergemeinschaftung von Sorgearbeit. In der aktuellen Stadt ist sowas nur denkbar, wenn man Infrastrukturen und Räume dafür hat, sich überhaupt anders zu organisieren und zu strukturieren für so eine andere Form des Sorgetragens. Räume, die auch nicht-kommerziell bereit gestellt werden. Solange es solche Möglichkeitsräume überhaupt nicht gibt, wird erst recht keine Veränderung passieren. Selbstverständlich hat das dann immer sehr viel mit der gesellschaftlichen und der staatlichen Struktur zu tun, aber was man zumindest in einer kleinen Andeutung in den Communities sieht, ist dass es durch die Bereitstellung von Raum, von Infrastrukturen eine Verbesserung geben kann oder zumindest eine Möglichkeit, etwas anders zu machen.

Am kollektiven Arbeitsprozess des Mappings waren beteiligt:

- Juliana Garcia Leon, Jörn Gertenbach, Maximilian Hinz, Tildem Kirtak, Katrina Neelands Malinski, Natasha Nurul Annisa, Jessica Voth (TU Berlin), Peter Máthé, Anna Rodriguez Bisbicus, Lara Stöhlmacher (UDK Berlin).

- Julia Köpper, Dagmar Pelger, Martha Wegewitz, Prof. Jörg Stollmann (Chair for Urban Design and Urbanisation, TU Berlin)

- In Kooperation mit Katharina Koch and Sylvia Sadzinski (alpha nova & galerie futura)