Quelle: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Die Gewalt gegen linke soziale Bewegungen in Kolumbien hält an. Unter dem rechten Präsidenten Iván Duque, einem Gegner des Friedensabkommens mit den FARC,[1] hat sie sich sogar noch verschärft. Die Proteste gegen dessen neoliberale und repressive Politik halten dennoch an. Jetzt wollen die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Bewegungen ihre Kräfte bündeln, um nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen.

Enttäuschte Hoffnungen

Im Jahr 2016 schien sich für Kolumbiens soziale Bewegungen eine große Chance aufzutun. In dem mit der FARC-Guerilla geschlossenen Friedensabkommen verspricht der Staat, den jahrzehntelangen Konflikt juristisch aufzuarbeiten, die soziale Ungleichheit anzugehen und mehr politische Teilhabe zu ermöglichen. Dies könnte, so glaubten manche in den Organisationen der Indigenen, der Afrokolumbianer*innen und in den linken Basisbewegungen, zu einer Öffnung und Vertiefung der Demokratie führen, politisches Engagement ohne Lebensgefahr erlauben und den Weg dafür ebnen, langfristig das Machtgefüge ins Wanken zu bringen. Kurzum: Es bestand die Hoffnung, vielleicht sogar mithilfe einer zukünftigen linken Regierung, Kolumbien grundlegend verändern zu können. Zweieinhalb Jahre später sind die Aussichten ernüchternd. Derzeit ist das Land nicht auf dem Weg zu einem «stabilen und dauerhaften Frieden», den das Abkommen verspricht.[2]

Militärisch ist die jahrzehntelange kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem kolumbianischen Militär und den FARC zwar beendet. Dennoch sind Vertreibungen, Morddrohungen und gezielte Morde Alltag. Gerade dort, wo sich die FARC zurückgezogen und ein Machtvakuum hinterlassen haben, gehen bewaffnete Auseinandersetzungen und Konflikte um die territoriale Kontrolle zwischen Drogenbanden, paramilitärischen Gruppen, der ELN-Guerilla,[3] Dissident*innen der ehemaligen FARC[4] und den Sicherheitskräften weiter.

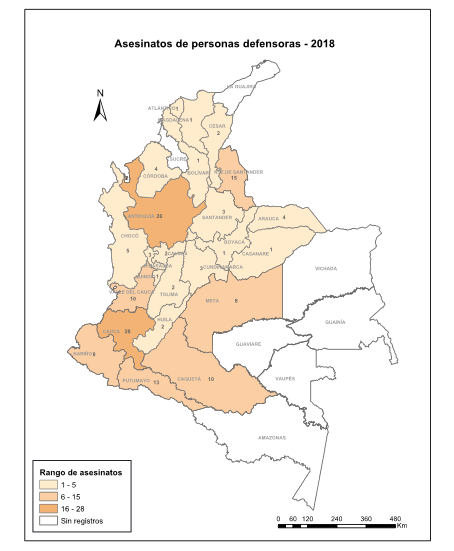

Quelle: Programa Somos Defensores: La Naranja Mecánica, Bogotá, 2019, S. 91

Die Taten finden insbesondere dort statt, wo die Dichte der Kokapflanzungen hoch ist (Antioquia, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander) und wichtige Drogenrouten Richtung Pazifik (Valle, Cauca, Nariño) bzw. an den Golf von Urabá (Antioquia) an der Grenze zu Panama verlaufen. Allerdings sind es nicht nur diese Faktoren, so die Studie des Forschungsinstituts CINEP, die diese «Geografie der Gewalt» erklären. In den besonders betroffenen departamentos gibt es eine starke Militärpräsenz, Konflikte rund um Bergbau und agrarindustrielle Bodennutzung (bspw. den Goldabbau und Zuckerrohrplantagen im departamento Cauca) oder ist nach dem Rückzug der FARC, deren Mitglieder sich in Reintegrationscamps in diesen Regionen zusammengefunden haben, ein Machtvakuum entstanden.

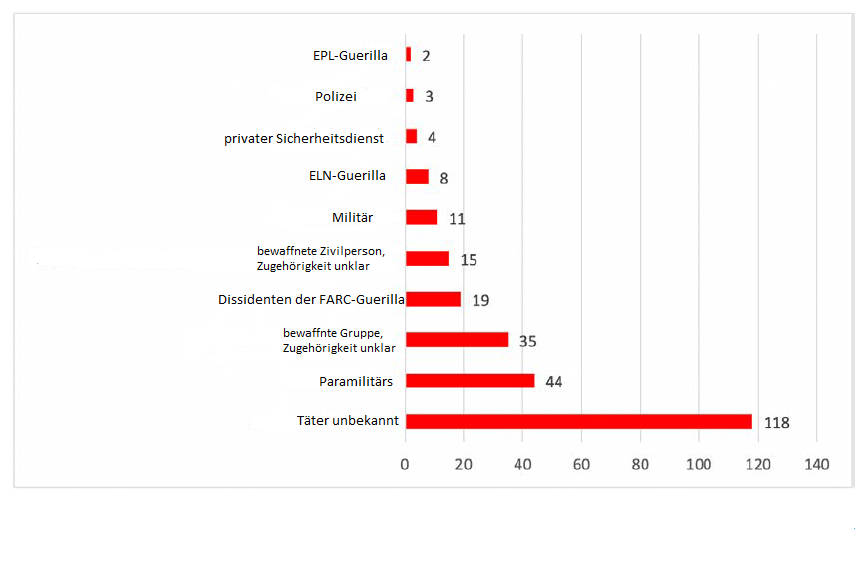

Quelle: CINEP: ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo, 2018, S. 60

Mehr als 130.000 Menschen erfasste die staatliche «Opferbehörde» (Unidad Nacional de Victimas) 2018 als direkt vom bewaffneten Konflikt betroffen:[5] davon 989 Ermordete, etwas weniger als im Jahr des Friedensvertrags 2016, aber 114.889 Vertriebene («desplazados») und damit wieder mehr als 2016 und 2017. Auch wenn diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, geben sie einen deutlichen Hinweis darauf, dass die bewaffneten Auseinandersetzungen um die Kontrolle von Land wieder zunehmen.

Zwischen den Fronten: soziale Organisationen

Mit Ausnahme des Jahres 2016 registriert die Organisation Somos Defensores seit 2012 einen kontinuierlichen Anstieg der Übergriffe auf Vertreter*innen von Kleinbäuerinnen und -bauern, Gemeindesprecher*innen, Umweltaktivist*innen, Lehrer*innen oder Gewerkschafter*innen, die sich auf lokaler Ebene zum Beispiel gegen Megaprojekte, Goldabbau, Erdölförderung oder Fracking und für die Kokasubstitution oder die Rückgabe von geraubten Ländereien einsetzen. Stigmatisierung und Morddrohungen, strafrechtliche Verfolgung und Repression des Protests gehören ebenso zum Alltag für die Organisationen wie die Ermordung von Aktivist*innen.[6] 681 «lideres sociales» (dt. wörtlich: soziale Anführer) sind laut einem Bericht des Forschungsinstituts INDEPAZ seit Januar 2016 ermordet worden.[7] Darüber hinaus sind seit der Demobilisierung der FARC-Guerilla 139 ihrer Ex-Mitglieder getötet worden. Insgesamt hatten sich rund 12.000 Personen dem Demobilisierungsprozess angeschlossen.

Gleichzeitig kommen die im Friedensabkommen ausgehandelten Reformen und politischen Maßnahmen nicht oder nur schleppend voran. Mit Iván Duque hat im August 2018 ein Gegner des Abkommens das Amt des Präsidenten übernommen, und die gesellschaftlichen Kräfte, die das Abkommen und eine Beendigung des jahrzehntelangen Konflikts als eine Bedrohung ihrer machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen sehen, haben an Einfluss gewonnen. Dies äußert sich nicht nur in der anhaltenden politischen Gewalt, sondern auch in zahlreichen Hindernissen, die der Umsetzung des Friedensprozesses in den Weg gelegt werden, und in einer politischen Agenda der Regierung, die andere Prioritäten als die des Friedensaufbaus setzt.

Kolumbiens neue Regierung: (k)ein bisschen Frieden

Das Friedensabkommen umfasste mehrere Bereiche. Neben prozeduralen Aspekten, wie dem Ablauf der Demobilisierung und der Reintegration der Kämpfer*innen, sah es eine Reihe von Programmen, Institutionen und Gesetzen vor:

a) Maßnahmen zur Verbesserung oder Veränderung der sozialen Situation (Verteilung von Landbesitz an Kleinbäuerinnen und -bauern, regionale Entwicklungsprogramme, Substitution des Drogenanbaus)

b) Möglichkeiten und Garantien der politischen Teilhabe (Oppositionsstatut, zehn Kongresssitze für die FARC, Einrichtung der Nationalen Kommission für Sicherheitsgarantien)

c) Maßnahmen zur Aufklärung und Aufarbeitung der während des Konflikts begangenen Verbrechen (Wahrheitskommission, Behörde zur Suche nach Verschwundenen, Sonderjustiz für den Frieden (Justicia Especial para la Paz, JEP)

Auch wenn Regierungsvertreter*innen gegenüber der internationalen Gemeinschaft, die die Verhandlungen wohlwollend begleitet hat und die Umsetzung des Abkommens finanziell unterstützt, regelmäßig die Relevanz und Priorität des Friedensprozesses betonen, handeln sie in vielen Bereichen nicht danach. In einigen Punkten, wie der Reintegration der Ex-Kämpfer*innen, setzt die Duque-Regierung das Abkommen teilweise um, in anderen, wie der Aufarbeitung des Konflikts oder der Landrückgabe, versucht sie, es zu boykottieren oder abzuschwächen. Für eine weitreichendere Blockade fehlt ihr unter anderem die Mehrheit im Parlament.

Der Wahrheitskommission, der Behörde zur Suche nach Verschwundenen und der JEP bekommen kaum politische und nur geringe finanzielle Unterstützung. So nahm beispielweise die Behörde zur Suche nach Verschwundenen erst mit deutlicher Verspätung und sehr viel weniger Personal ihre Arbeit auf. Besonders unter Beschuss aber steht die JEP, die geringere Strafen für jene vorsieht, die zur Wahrheitsfindung beitragen. Die Duque-Regierung versuchte noch bis Anfang Juni 2019, das Inkrafttreten des Rahmengesetzes zu verhindern, das die Aufgaben und Kompetenzen der JEP regelt. Dabei ging es der Regierung vor allem darum, jene gesellschaftlichen Gruppen vor der Strafverfolgung durch die Sonderjustiz zu schützen, die im Rahmen des bewaffneten Konflikts paramilitärische Gruppen finanziert und sich illegal Land angeeignet haben. Der Versuch Duques scheiterte jedoch im April 2019 am Widerstand einer Allianz bürgerlicher und linker Kräfte im Kongress und Anfang Juni 2019 dann am Verfassungsgericht.

Herausragendes Beispiel für den Machtkampf zwischen JEP und der der Regierung nahstehenden Staatsanwaltschaft ist der Fall des FARC-Mitglieds Jesús Santrich. Im April 2018 ließ ihn der damalige Generalstaatsanwalt Nestor Humberto Martínez verhaften, nachdem ein US-amerikanisches Gericht seine Auslieferung beantragt hatte. Er soll nach seiner Demobilisierung Drogengeschäfte mit einem mexikanischen Kartell verabredet haben. Die Generalstaatsanwaltschaft beanspruchte ihre alleinige Zuständigkeit und beabsichtigte, trotz fragwürdiger Beweislage, Santrich auszuliefern.[8] Erst nach monatelangem juristisch-politischem Tauziehen setzte die JEP ihre Zuständigkeit durch und ordnete, wenngleich das Verfahren gegen Santrich weiterläuft, Mitte Mai 2019 dessen vorläufige Freilassung an.

Der Fall zeigt den starken Einfluss der USA auf die kolumbianische Politik. Während Präsident Santos im Zuge seiner Friedensbemühungen und einer vorsichtigen Neuausrichtung der Anti-Drogen-Politik stärker auf Multilateralismus gesetzt hatte, ist die Rückkehr zu einem asymmetrischen Bilateralismus unter Duque und Trump unübersehbar. Die Beanspruchung einer regionalen Führungsrolle Kolumbiens, die Unterstützung Juan Guiadós in der Venezuela-Krise sowie die repressivere Bekämpfung des Drogenanbaus, unter anderem durch den geplanten Einsatz des Pflanzengifts Glyphosat, sind weitere Beispiele für diesen Kurswechsel.

Dass der Friedensprozess und die in den Vereinbarungen vorgesehenen Maßnahmen nur noch Randaspekte der Regierungsagenda sind, äußert sich auch in dem neuen Nationalen Entwicklungsplan (PND) der Regierung. Konträr zu dem, was in Havanna vereinbart wurde, sah dieser zunächst keinen Sonderposten zur Finanzierung des Friedensprozesses vor. Darüber hinaus schwächt er die Programme zur Verteilung und Rückgabe von Landtiteln und verlässt den in den Vereinbarungen vorgesehen Pfad, der auf regionale, kleinbäuerliche Wirtschaft und in den Regionen definierte Entwicklungsprogramme setzte. Sicherheitspolitisch orientiert sich Duque am Ansatz seines politischen Ziehvaters Álvaro Uribe, Präsident von 2002 bis 2010: Bestimmte vom Konflikt betroffene Regionen werden zu Sonderzonen erklärt, in denen die fehlende Präsenz des Staates durch das Militär wiederhergestellt werden soll. Dabei wird der Armee nicht nur die Aufgabe der Bekämpfung der bewaffneten Gruppen übertragen, sondern auch die Kontrolle der Region und die Organisierung der Grundversorgung (Infrastruktur, Gesundheitsversorgung etc.). Die lokalen demokratischen Institutionen und Forderungen der Bevölkerung werden dabei übergangen.

Die Rolle des Militärs

Teile der Militärführung stellten mit dem Ende von Uribes Amtszeit die Doktrin der Bekämpfung des «internen Feindes» infrage, da diese nicht auf einen militärischen Sieg über die Guerillas hinauszulaufen schien und zugleich eine Vielzahl ziviler Opfer forderte.[9] Dieser Umstand öffnete auch innerhalb der Streitkräfte den Weg für eine Verhandlungslösung des Konflikts, dem Präsident Santos mit der engen Einbindung führender Militärs in die Friedensverhandlungen Rechnung trug. Dieses Umdenken wird jedoch nicht von allen Fraktionen innerhalb des Militärs mitgetragen. Unter Duques Verteidigungsminister Guillermo Botero und der neu ernannten Militärführung ist ein Rollback zur alten Doktrin zu beobachten. Im Mai 2019 bestätigte ein Artikel in der New York Times, worauf Basisorganisationen und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bereits seit Längerem hingewiesen hatten: Die Militärführung forderte zu Jahresbeginn in einem Befehl von ihren Soldat*innen höhere ‹Abschusszahlen› bei der Bekämpfung illegaler Gruppen. Sie sollten nun schon angreifen, wenn sie sich nur zu 60 bis 70 Prozent sicher seien, dass sie das richtige Ziel angreifen. Die Schwelle lag vorher bei 80 Prozent. Daraufhin, so berichtete die New York Times unter Berufung auf mehrere Generäle, häuften sich die Fälle von «fragwürdigen Tötungen».[10]

Der paramilitärische Komplex

Basisorganisationen in den territorios[11] befürchten, dass deren zunehmende Militarisierung die Gewalt weiter anheizt, statt die Situation zu verbessern. Auch wenn die oben genannten Zahlen der Aggressionen gegenüber Aktivist*innen die Dramatik der Situation verdeutlichen, scheint die Problematik auf internationalem Parkett wenig Aufmerksamkeit zu erregen.[12] Ausnahmen bestätigen hier die Regel. So wie im Fall der für ihr Engagement gegen den Goldabbau und die damit einhergehende Umweltzerstörung im April 2018 mit dem «Goldman Environmental Prize» ausgezeichneten afrokolumbianischen Aktivistin Francia Márquez. Im Mai 2019 wurde ein Anschlag auf sie verübt. Als sie sich mit anderen afrokolumbianischen Aktivist*innen traf, schossen drei Täter auf die Versammlung und warfen eine Handgranate. Dabei wurden zwei der Leibwächter, die vom staatlichen Schutzprogramm gestellt werden, verletzt.

In den meisten Fällen aber sind die Opfer von Angriffen unbekannte Vertreter*innen kleiner, lokaler Organisationen, die in peripheren Regionen Kolumbiens aktiv sind. Dies bedeutet, dass staatliche Institutionen kaum präsent sind und dass der Arbeit der Aktivist*innen vor Ort nur geringe Aufmerksamkeit zuteil wird. Während den bekannten Köpfen von etablierten Organisationen und Netzwerken wie Francia Márquez mehrere Leibwächter und ein gepanzertes Fahrzeug zur Verfügung stehen, besteht der vom Staat bereitgestellte Schutz für Basisaktivist*innen, sofern es denn Maßnahmen gibt, oftmals lediglich in der Bereitstellung eines Mobiltelefons.

Hinter diesem modus operandi der Aggressoren, vor allem unbekannte, auf lokaler Ebene Aktive zu bedrohen und zu ermorden, steht laut dem Forschungsinstitut CINEP die Strategie, «den Organisationsprozess durch Angst zu untergraben und so eine Botschaft an die stärkeren und konsolidierteren Organisationen zu senden, die auf die Arbeit an der sozialen Basis in den Gemeinden angewiesen sind».[13] Angriffe auf relativ gut geschützte Führungsfiguren sind hingegen schwieriger, sorgen auch dank internationaler Solidaritätsarbeit für hohe Aufmerksamkeit und haben einen deutlich höheren juristischen und politischen Druck zur Folge. Entscheidend für die Bekämpfung und das Verständnis des Phänomens ist nicht die Frage, wer die Taten letztlich ausführt, sondern wer sie in Auftrag gibt bzw. in wessen Interesse sie durchgeführt werden. Das herauszufinden ist viel schwieriger und die Analyse bedarf eines Blicks über den politisch-institutionellen Rahmen hinaus auf nicht-staatliche Akteure und die unterschiedlichen Machtverhältnisse auf lokaler Ebene.

Für die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und die Aktivist*innen kommen vor allem rechte Paramilitärs, aber auch die ELN-Guerilla oder Dissident*innen der FARC infrage. Untersuchungen zivilgesellschaftlicher Organisationen können jedoch oft nur mutmaßen und nicht immer eine klare Zuordnung vornehmen, da sich die Täter*innen nicht zu erkennen geben, sich fälschlicherweise als Angehörige einer anderen Gruppe ausgeben, Auftragsmörder*innen bezahlen oder die Befragten Angst haben, die Täter*innen zu benennen. So spricht eine Studie verschiedener kolumbianischer Organisationen in Zusammenarbeit mit der Universidad Nacional zu den Morden nach dem Friedensschluss von 19 durch FARC-Dissidenten ermordeten Aktivist*innen, 44 Morde rechnen sie Paramilitärs zu und 168 Fälle können sie bisher keiner Tätergruppe zuordnen.[14]

Während der 1990er und 2000er Jahren waren die paramilitärischen Gruppen im Dachverband AUC zusammengeschlossen und hierarchisch organisiert. Die Struktur, Zusammensetzung und Vorgehensweise der neo-paramilitärischen Gruppen heute ist viel schwieriger zu durchschauen. Diese «Narco-Paramiltärs» treten seltener in bewaffneten Verbänden denn in kleineren Gruppen auf, sind ideologisch weniger klar gegen Linke und die Guerilla ausgerichtet und handeln in erster Linie nach wirtschaftlichen Partikularinteressen, insbesondere im Drogenhandel. Die Gewalt gegen oder die Bedrohungen von Aktivist*innen lagern sie zunehmend an kleinere, örtliche Verbrechergruppen aus.[15]

Allerdings sind diese «Narco-Paramilitärs» nur ein Teil eines größeren «paramilitärischen Komplexes». Dabei handelt es sich um «eine vielfältige Allianz zwischen organisierten bewaffneten Gruppen für illegale Geschäfte, parapolitischen und paraökonomischen Geschäftsmännern, die in unterschiedlichen Graden komplizenhaft mit staatlichen Stellen oder Akteuren verbunden sind».[16] Im Eigeninteresse oder im Interesse ihrer Partner übernehmen diese Gruppen Ordnungsfunktionen, beispielsweise soziale Säuberungen oder die Durchsetzung lokaler Diktaturen, und üben so die Kontrolle über bestimmte Territorien aus.[17] Für die Gewalt gegen Aktivist*innen bedeutet dies, so Leonardo Gonzalez von Indepaz, dass «die bewaffnete Gruppe zwar die Ermordung eines Aktivisten übernimmt, doch der Tod dieser Person, die sich beispielsweise für die Rückgabe der von Agrarunternehmen geraubten Ländereien oder den Schutz von Wasserquellen vor dem Bergbau einsetzt, oft im Interesse von stramm anti-linken Einzelakteuren beispielsweise innerhalb des Militärs oder lokaler Mächte ist. Diese Akteure zahlen den ‹Gefallen› der Ermordung mit einem anderen zurück, beispielsweise indem sie ein Auge zudrücken, wenn Drogen durch eine Region geschmuggelt oder illegal Bergbau betrieben wird. Wer diese lokalen Mächte sind, ist abhängig von den wirtschaftlichen Interessen in jeder Region. In einer Gegend sind es Personen mit Geschäften im illegalen Bergbau, in einer anderen Unternehmergruppen im Zuckerrohr- oder Palmölanbau oder der Viehwirtschaft, die dank ihres finanziellen und politischen Einflusses auf die Lokalpolitik die eigentliche Macht in dieser Zone ausüben. Diese oft kleinen lokalen Eliten sind es gewohnt, soziale und politische Konflikte mit sozialen Organisationen mithilfe von Gewalt zu lösen.»[18]

Diese komplexe Gemengelage hat zwei zentrale Folgen. Waren die Akteure vor der Demobilisierung der FARC für die lokale Bevölkerung weitestgehend klar identifizierbar, man wusste, «wer zu wem gehört», versuchen nun unterschiedliche, sich oft auch untereinander immer wieder aufspaltende Akteure, das von den FARC hinterlassene Machtvakuum zu füllen. Dadurch verschärft sich die Gewalt, während die Zugehörigkeiten und Konfliktlinien immer unklarer werden. Die Gewalt gegen Aktivist*innen wirkt diffus und willkürlich. Sie scheint weder ein Schaltzentrum noch ein unmittelbares politisches oder wirtschaftliches Ziel zu haben. Von außen entsteht so der Eindruck, und das ist die zweite zentrale Folge, dass es sich um gewöhnliche Gewaltverbrechen handelt (wie etwa Beziehungstaten oder Nachbarschaftsstreitigkeiten). Die politischen und wirtschaftlichen Gesamtzusammenhänge geraten so aus dem Blickfeld.[19]

Diese verzerrte Wahrnehmung schlägt sich nicht zuletzt in den staatlichen Maßnahmen nieder, die bislang wenig zur Verbesserung der Situation beigetragen haben. Auch hier ist eine Abkehr der Regierung von den Friedensvereinbarungen zu beobachten. Der ursprünglich vorgesehene Plan eines einheitlichen Ansatzes, der politisches Engagement ermöglichen und schützen sollte (unter anderem mithilfe der in Havanna vereinbarten Nationalen Kommission für Sicherheitsgarantien und einer Sonderermittlungseinheit der Staatsanwaltschaft), ist einer eindimensionalen Herangehensweise gewichen. Die Regierung setzt vor allem auf eine bessere finanzielle Ausstattung der für Schutzmaßnahmen zuständigen Behörde, nicht aber auf die strukturelle Bekämpfung des Problems der politischen Gewalt.[20]

Soziale Bewegungen: Druck auf der Straße, Erfolg an den Wahlurnen?

In der kubanischen Hauptstadt hatten beide Seiten zwar über zentrale Ursachen des bewaffneten Konflikts diskutiert, nicht aber über das vorherrschende, neoliberale und extraktivistische[21] bzw. agrarindustrielle Akkumulationsregime insgesamt. Mehr noch: Ein Teil der kolumbianischen Eliten sah in der Beendigung des bewaffneten Konflikts mit den FARC die Chance, die hohen finanziellen und gesellschaftlichen Kosten des bewaffneten Konflikts zu reduzieren[22] und auf diesem Wege nicht nur die Kapitalakkumulation zu intensivieren, sondern auch neue Möglichkeiten der Kapitalakkumulation in den peripheren Regionen zu schaffen.[23] Dass dies jedoch die Fortexistenz der sozialen Konflikte in den betroffenen Regionen zur Folge haben würde, war bereits vor dem Regierungswechsel 2018 offensichtlich. Dass es angesichts der hinter dem Präsidenten und der Regierungspartei Centro Democrático versammelten gesellschaftlichen Kräfte[24] mit der Amtsübernahme zu einer weiteren Verschärfung dieser Konflikte kommen würde, ebenso.

Der Präsident kann seinen Kurs allerdings nicht ungehindert halten. Gegen die Ausrichtung der Politik und gegen Einzelmaßnahmen der Regierung organisieren seit Beginn der Amtszeit Duques verschiedene Gruppen immer wieder Demonstrationen, Streiks oder Blockaden: gegen die anhaltende Gewalt gegen Aktivist*innen; gegen ein geplantes Agrargesetz, das die Vergabe großer Flächen an Investoren vereinfacht und Bergbau den Vorrang vor kleinbäuerlichem Landbesitz und Lebensformen einräumt; gegen die beabsichtigte Einführung des Frackings; gegen die Vernachlässigung des Friedensprozesses und das Ende der Gespräche mit der ELN-Guerilla; gegen die Beschneidung von Autonomierechten; gegen die Reform des Rentensystems; gegen die weitere Flexibilisierung der Arbeitnehmerrechte und gegen die Unterfinanzierung der öffentlichen Bildung.

So kam es Ende 2018 zu einem landesweiten Streik der Studierenden an einem Großteil der öffentlichen Universitäten des Landes. Mehrere Wochen lang organisierten Studierende und Dozent*innen Demonstrationen mit teils mehreren Zehntausend Teilnehmer*innen. Die Proteste richteten sich nicht nur gegen die chronische Unterfinanzierung des Bildungssystems, sondern auch gegen die Modalitäten für Studienkredite und gegen ein Finanzierungsmodell, das nicht die Grundfinanzierung der Universitäten sicherstellt, sondern sich an der konjunkturellen Nachfrage orientiert. Dieses Modell war bereits unter der Regierung Santos eingeführt worden und hat dazu geführt, dass Gelder zunehmend in private Universitäten fließen.

Nach dem Jahreswechsel gingen die Massenmobilisierungen weiter. Ausgehend von einer minga[25] der Indigenen in der Provinz Cauca, in deren Zuge die Schnellstraße «Panamericana» fast einen Monat lang blockiert wurde, breiteten sich die Proteste auf mehrere Landesregionen aus, auch weil sich ihnen afrokolumbianische und Kleinbauernverbände sowie mehrere unabhängige Gewerkschaften anschlossen. Studierende und die linke Opposition im Kongress solidarisierten sich. Die Anlässe der Proteste waren lokal unterschiedlich. Letztlich ging es immer um den Konflikt in den territorios, um Kompetenzverteilung und Mitbestimmung bei Fragen der Umwelt, der Bodennutzung, des Umgangs mit strategisch wichtigen, nicht erneuerbaren Ressourcen wie fossilen Energieträgern oder Süßwasser und der öffentlichen Ordnung.

Nun wollen sich die sozialen Bewegungen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen (Gewerkschaften, Indigene und Afrokolumbianer*innen, Kleinbäuerinnen und -bauern, Studierende, Umweltorganisationen etc.) über ihre unterschiedlichen politisch-ideologischen Hintergründe hinaus im Hinblick auf eine gemeinsame Mobilisierungsagenda besser koordinieren. Angesichts der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung Duque, die die Menschen in unterschiedlichen Bereichen (Frieden, Extraktivismus, Bildung, Agrarpolitik, Indigenenrechte, Arbeits- und Rentenpolitik, Menschenrechte etc.) einschränkt und bedroht, wollen sie sich stärker darum bemühen, ihren Protest gemeinsam auf die Straße zu tragen. Ein erster Versuch in diesem Sinne stellte der eintägige «Nationale Streik» («Paro nacional») Ende April 2019 dar, bei dem landesweit mehrere Zehntausend Menschen auf die Straße gingen. Die dafür notwendige Koordination oder zumindest Absprache der Proteste finden bislang aber nur punktuell statt. Entsprechende Versuche, das zu ändern – zum Beispiel durch das Bündnis Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales (COS) oder das «Nationale Treffen politischer und sozialer Organisationen» (ENOSP), das im Februar 2019 stattfand) –, stehen noch am Anfang, so lautet jedenfalls die Einschätzung von Jimmy Moreno, einem der Sprecher des Dachverbands sozialer Basisorganisationen Congreso de los Pueblos.

In den kommenden Monaten werden die Mobilisierungen gegen die Regierungspolitik weitergehen. In diesen Tagen beginnen Aktivitäten gegen das geplante Agrargesetz, das seinen Weg durch den Kongress antritt, und in den betroffenen Regionen formiert sich, unterstützt von Akteuren aus dem bürgerlichen Lager, der Widerstand gegen die geplante Einführung des Frackings.

Eine weitere strategische Herausforderung für die sozialen Organisationen mit emanzipatorischer Ausrichtung besteht darin, nicht nur im Vorfeld der Regional- und Lokalwahlen am 27. Oktober 2019, aus den Proteststimmen Wählerstimmen zu machen und die sozialen Kämpfe und Mobilisierungen auf der Straße mit der Opposition in den Institutionen so zu verzahnen, dass sich der Protest in Erfolgen an den Wahlurnen niederschlägt. Möglicherweise ist die relative politische Schwäche der Linken Kolumbiens noch immer eine Folge der Stigmatisierung und des Verlusts der Glaubwürdigkeit, die linke alternative Politik in den Jahren des bewaffneten Konflikts mit der Guerilla erfahren hat. (Die zur Partei gewandelte FARC gewann bei den landesweiten Wahlen im vergangenen Jahr nur 0,34 Prozent der Stimmen.) Die sektorübergreifenden Allianzen im Zuge von Wahlen sind bislang konjunktureller, nicht aber langfristig-strategischer Natur gewesen. Bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen im Juni 2018 wurde dies besonders deutlich. Dort hat Gustavo Petro mit 41,8 Prozent der Stimmen unter anderem deshalb ein Rekordergebnis für einen linken Kandidaten einfahren können, weil es gelungen war, die politische und gesellschaftliche Linke weitestgehend hinter einem Kandidaten zu versammeln. Genauso schnell wie dieses Bündnis geschmiedet worden war, löste es sich nach der Niederlage allerdings auch wieder auf.

Immer wieder bringen einige Basisorganisationen auch die poder popular (dt. wörtlich: Volksmacht, treffender: Macht von unten) ins Spiel, die auf die Selbstorganisation der popularen Klassen[26] setzt. Deren eigenständige politische und soziale Organisierung soll zum Aufbau von Parallelinstitutionen «von unten» führen, die den Strukturen der bürgerlichen Politik und ihren Institutionen entgegenstellt werden oder diese ersetzen sollen. Die poder popular ist in den territorios der Indigenen, Afrokolumbianer und Kleinbäuer*innen in Form von Selbstverwaltungsstrukturen, kollektiven Besitztiteln und alternativer Rechtsprechung nicht unüblich, in gewerkschaftlichen oder urbanen Milieus aber kaum verbreitet. Die Gründe für diese Herangehensweise sind offensichtlich: Grundlegende Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse sind innerhalb des kolumbianischen Modells, in dem die Machtverhältnisse mit Gewalt gepanzert sind und das durch Demokratiedefizite gekennzeichnet ist, kaum zu erreichen. Dies verdeutlichen nicht zuletzt der Stand des Friedensprozesses mit den FARC und der Verlauf der Gespräche mit der ELN, bei denen die Versuche, umfassendere, strukturelle Probleme anzugehen, nur zu wenigen Fortschritten geführt hatten, bevor die Gespräche, auch aufgrund der politischen Kurzsichtigkeit der ELN, schließlich ganz gescheitert sind.

Wie gefährlich die Abhängigkeit von einer zentralistischen Organisation sein kann, die ihre politische Kraft vor allem auf die Beteiligung an Wahlen konzentriert und Repräsentation in den Institutionen anstrebt, zeigt sich immer deutlicher an der Entwicklung der sozialen Dachorganisation Marcha Patriotica und der jetzigen FARC-Partei. Seit der Demobilisierung der Guerilla und der Parteigründung 2017 haben nicht wenige der ehemaligen Mitgliedsorganisationen der Marcha Patriotica an Mobilisierungskraft eingebüßt. War sie in den unterschiedlichen Mobilisierungsszenarien der vergangenen Jahre ein wichtiger Faktor gewesen, tritt die Dachorganisation als nationaler Akteur heute kaum noch in Erscheinung. Einst führende Köpfe finden sich heute in den Strukturen der FARC-Partei wieder, wo sie an deren Konsolidierung innerhalb des politischen Systems mitarbeiten.

Während die politische Gewalt in naher Zukunft weitergehen wird, stehen linke soziale Bewegungen also auch vor der strategischen Herausforderung, ihre gesellschaftlichen Kämpfe mit der partei-politischen Aktivität so zu verzahnen, dass diese Erstere nicht dominiert und die Umwälzung sozialer Kräftverhältnisse «von unten» nicht aus dem Fokus gerät.

David Graaff lebt in Medellin, lehrt und forscht an der kolumbianischen Nationaluniversität und schreibt als freier Journalist für verschiedene Medien über Kolumbien.

[1] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo‚ dt.: Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee.

[2] Das ist die Formulierung im Titel des Abkommens: «Endgültiges Abkommen über die Beendigung des Konflikts und den Aufbau eines stabilen und dauerhaften Friedens».

[3] Die Regierung Duque brach die unter der Vorgängerregierung von Präsident Santos begonnenen Friedensgespräche mit der ELN im Februar 2019 ab, nachdem diese einen Anschlag auf eine Polizeieinrichtung in Bogotá verübt hatte, bei dem 22 Personen ums Leben kamen. Die ELN (Ejercito de Liberacion Nacional) war nach der FARC die zweitgrößte Guerillagruppe in Kolumbien. Die Zahl ihrer Mitglieder ist nach der Demobilisierung der FARC gestiegen, der Militärgeheimdienst schätzt sie laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters derzeit auf 2.400 Kämpfer*innen. Vgl. Di Salvo, Mathew: FARC dissident groups grown to have 2300 guerrillas since 2016 peace deal: report, Colombia Reports, 6.6.2019, https://colombiareports.com/farc-dissident-groups-grown-to-have-2300-rebels-during-peace-process-report/. Hinzu kommen nach Einschätzung von Beobachter*innen eine unbekannte Zahl Milizionär*innen, die als Zivilist*innen für die ELN arbeiten.

[4] Die Anzahl der aus ehemaligen FARC-Strukturen hervorgegangenen Gruppen liegt je nach Quelle zwischen 18 und 31, die Zahl der Mitglieder zwischen 1.200 und 2.400. Di Salvo, a. a. O.

[5] Unidad de Víctimas, Registro Único de Víctimas, 2019, unter: www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 (Stand: 5.6.2019).

[6] Programa Somos Defensores: La Naranja Mecánica, Bogotá, 2019.

[7] Indepaz: Todos los nombres todos los rostros, Separata de actualización, 30.4.2019.

[8] Die Anklage Santrichs in den USA stützte sich – soweit öffentlich bekannt – auf Video- und Audiomaterial, dass agents provocateurs im Auftrag der US-Anti-Drogenbehörde DEA (Drug Enforcement Agency), deren Aufgabe es unter anderem ist, Drogenhandel in die USA zu verhindern, bei Treffen und Telefonaten mit Santrich erstellt hatten. Der Verteidigung Santrichs zufolge handelte es sich um eine Falle («entrapment»), da Santrich suggeriert wurde, die vermeintlichen Geschäftspartner interessierten sich für Produktivprojekte ehemaliger FARC-Kämpfer. Die Verhaftung und mögliche Auslieferung Santrichs hatte insofern Auswirkungen auf den Friedensprozess, als dass das Vertrauen der demobilisierten FARC-Kämpfer in die staatlichen Institutionen und die Einhaltung der Friedensvereinbarungen insgesamt litt. Iván Márquez, Mitglied des Parteivorstands und in Havanna Verhandlungsführer, tauchte unmittelbar nach der Verhaftung Santrichs im April 2018 unter.

[9] Bermúdez Liévano, Andrés: Los debates de La Habana: una mirada desde adentro, ohne Ortsangabe, 2019, S. 26.

[10] Casey, Nicholas: Colombia Army’s New Kill Orders Send Chills Down Ranks, 18.5.2019. Unter: www.nytimes.com/2019/05/18/world/americas/colombian-army-killings.html.

[11] Der Begriff territorios (dt. wörtlich: Territorien) ist ein Schlüsselkonzept in der lateinamerikanischen Linken. Es geht davon aus, dass die sozialen Kämpfe an den Lebensorten der Menschen in den Stadtvierteln oder ländlichen Regionen stattfinden, wo sich die auf das kapitalistische Akkumulationsregime zurückgehenden Konflikte entfalten. In Kolumbien entzünden sich die Konflikte oft am Extraktivismus, also der auf dem Abbau natürlicher Rohstoffe basierenden Wirtschaft, das heißt daran, dass in einem Territorium beispielsweise Bergbau betrieben werden soll. Während Investoren und Politik oft die Entwicklungschancen für die Region in den Vordergrund stellen (Arbeitsplätze, Verbesserung der Infrastruktur etc.), protestiert die Bevölkerung gegen drohende Umweltschäden, beispielsweise die Beeinträchtigung natürlicher Wasserspeicher der Region, und betont die Bedeutung alternativer und nachhaltigerer, auf traditionellen Lebensweisen aufbauender Entwicklungsmodelle.

[12] Protestaktionen und Kampagnen zivilgesellschaftlicher Organisationen in Kolumbien wie in Europa haben zuletzt für mehr Sichtbarkeit des Problems gesorgt. Dies ist auch das Ziel der Initiative «Verteidigen wir das Leben» («Defendamos la Vida»), das elf Botschaften der EU in Kolumbien Anfang Juni lancierten.

[13] CINEP: Violencia camuflada. La base social en riesgo, 2019, S. 7, unter: www.cinep.org.co/publicaciones/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/05/2019509_Informe_ViolenciaCamuflada_2019_DDHH_Completo.pdf. Wenn nicht anders angegeben, stammen die Übersetzungen nicht deutschsprachiger Quellen vom Verfasser.

[14] CINEP: ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo, 2018, unter: www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/.

[15] Indepaz, a. a. O.

[16] González Posso, Camilo: El complejo paramilitar se transforma, 4.3.2017, S. 4, unter: www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/09/EL-COMPLEJO-PARAMILITAR.pdf.

[17] Ebd.

[18] Graaff, David: «Paramilitärs versuchen, das Machtvakuum zu füllen», in: Neues Deutschland, 2.9.2017.

[19] CINEP, a. a. O., S. 5.

[20] Sánchez, Diana: PAO para proteger a líderes sociales: ¿reedición de la seguridad democrática?, Semana Rural, 7.2.2019, unter: semanarural.com/web/articulo/pao-para-proteger-a-lideres-sociales-y-seguridad-democratica/815.

[21] Als «Extraktivismus» wird das auf Ausbeutung natürlicher Rohstoffe beruhende Wirtschaftsmodell bezeichnet.

[22] Richani, Nazih: Fragmented Hegemony and the Dismantling of the War System in Colombia, in: Studies in Conflict & Terrorism, 2019.

[23] Hylton, Forrest/Tauss, Aaron: Peace in Colombia: A New Growth Strategy, in: NACLA Report on the Americas 3/2018, S. 253–259.

[24] Richani zufolge ist die Kapitalfraktion, die vom kolumbianischen Kriegssystem profitiert, vor allem jene, deren Interessen in der Nutzung, Ausbeutung und Abbau von Land liegen (ländliche Eliten, Viehzüchter, Spekulanten, Agribusiness, multinationale, im Bereich des Extraktivismus aktive Unternehmen), Richani, a. a. O., S. 12.

[25] Der aus dem Quechua stammende Ausdruck bedeutet ursprünglich «gemeinsamer Arbeitseinsatz» oder «Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl».

[26] Als populare Klasse («clases populares») wird das plurale gesellschaftliche Subjekt der Unterklassen verstanden (campesinos, Indigene, Arbeiter*innen, Studierende etc.). Der Begriff leitet sich wörtlich von pueblo (dt.: Volk) ab.